香港教育大學教授、海外學人聯合會副會長 顧敏康

2025年2月8日至10日,中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港展開密集調研。筆者認為,夏主任此行調研,釋放出中央推動粵港澳大灣區(以下「大灣區」)深度融合、深化改革開放的明確信號,值得大家認真關注。

大灣區建設 法制先行

大灣區對國家發展有重大意義,但也要看到,大灣區有「一國兩制三法域」的特殊情況,需要處理好規則對接、機制銜接,特別是法治融合的工作。所以,大灣區的深度建設,不僅需要粵港澳三地政府的互相磋商以解決實際問題,更需要在中央的直接統籌下實質性推進。

夏主任此行調研首站選擇了河套合作區,凸顯了科技創新在大灣區發展中的核心地位。目前,河套實行「一區兩園」合作模式,當然需要兩地實時聯動和兩園科研人員的緊密合作。因此,加快兩園科研人員跨境通行便利化安排,打破制度壁壘對人才流動極具重要性與堅迫性,也為整個大灣區建設提供示範。也只有這樣,「深圳研發+香港轉化」的協同機制,才能成為大灣區創新鏈整合的標桿。

前海作為深港現代服務業合作的核心載體,是夏主任此次調研的另一重點。筆者認為,探討兩地金融市場的進一步互聯互通,需要緊鑼密鼓進行,也只有加快推進孵化平台建設,才能切實推動大灣區人才與資本的雙向流動。

大灣區建設,法律機制要先行,既提供爭端解決保障,也彰顯法治中國的形象。因此,夏主任對深圳國際仲裁院的調研,凸顯了前海在法治化營商環境建設中的作用。前海應當以此為契機,加快法治建設引領與提供法治保障。

識變應變求變 改革促興

鹽田港作為全球集裝箱吞吐量領先的港口,已經在大灣區港口群的協同發展中發揮出越來越重要的作用。毫無疑問,大灣區發展需要三地優勢互補。進而言之,只有強調通過差異化分工,才能提升大灣區的整體競爭力,發揮出國家發展戰略的重要功能。可以說,夏主任此行調研鹽田港區,體現了對物流通道硬聯通與政策軟聯通結合的重視,也為下一步的發展提出目標。

必須指出的是,夏主任在前海主持召開座談會,重點提出改革思維和要求。第一是要「識變應變求變」,要求香港在百年未遇之大變局的新形勢下主動適應內外環境變化,特別是全球經濟格局調整與科技革命帶來的挑戰;第二是要「加快改革促興」,要求香港積極融入國家發展大局,在金融、科創、服務業等領域突破制度障礙,成為大灣區建設的重要引擎;第三是要求在大灣區建設中堅持「深化粵港合作」,通過前海、河套等平台,推動大灣區要素流動從「物理對接」轉向「化學融合」,發揮引領作用。

展望未來,河套(科創)、前海(金融+服務業)、鹽田港(物流)必將成為大灣區發展的三大支柱領域。因此,夏主任此行調研,既是中央對大灣區階段性成果的檢視,也是為大灣區下一階段改革與高質量發展指出方向。筆者相信,河套的科創協同、前海的金融開放、鹽田港的物流網絡會整合為有機整體,展現出大灣區發展的巨大潛力。

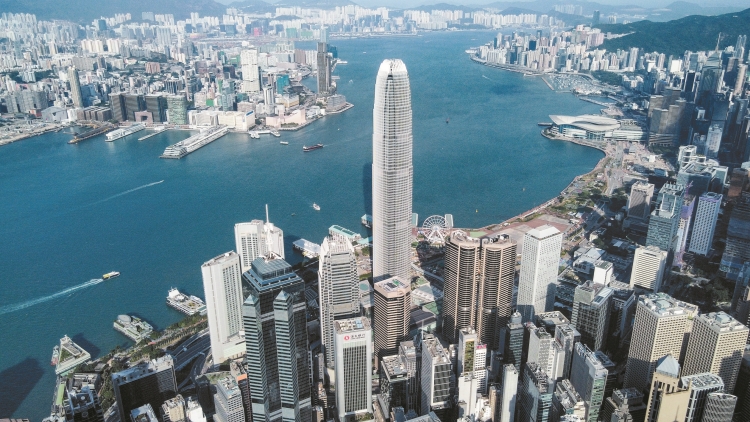

筆者更堅信,在中央的直接領導與支持下,在廣東省政府、香港特區政府、澳門特區政府及企業等多方參與合作下,大灣區必將從「合作區」走向「共同體」。大灣區也一定能向世界展現更多魅力,成為具有優秀營商環境的世界級城市群。