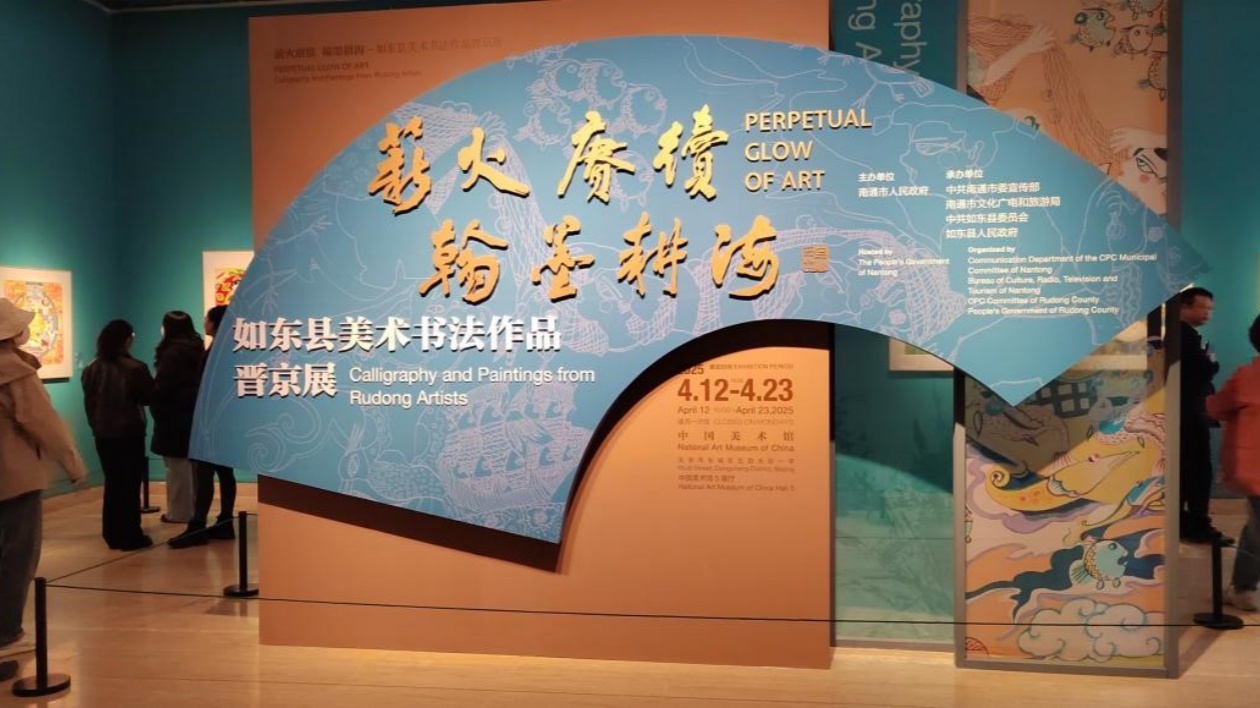

4月12日至23日,由江蘇省南通市人民政府主辦,中共南通市委宣傳部、南通市文化廣電和旅遊局、中共如東縣委員會、如東縣人民政府承辦的「如東縣美術書法作品晉京展」在中國美術館展出。

本次展覽以「薪火賡續 翰墨耕海」為主題,集中呈現如東縣65位藝術家的67件精品力作,是如東首次以縣級創作群體名義在中國美術館集體亮相,展現新時代基層文藝創作的蓬勃活力與深厚底蘊,向全國觀眾傳遞江海文化的獨特魅力與新時代的奮進之聲。

全國政協副秘書長、民盟中央副主席、中國美協副主席、中國美術館館長吳為山為展覽題寫展標,並參觀展覽。他說,南通如東人傑地靈,培養了很多知名書畫家,如東縣委縣政府高度重視文化建設,文化事業繁榮發展。

如東古稱「扶海洲」,地處江海交匯之地,兼具漁鹽之利與人文之盛。自唐代起,如東便是「海上絲綢之路」重鎮,明清時期私家園林興盛,吸引揚州八怪等名家雅集,詩書畫交融的傳統綿延至今。1991年,如東被文化部命名為「中國現代民間繪畫畫鄉」。上世紀60年代,在康平等藝術家的引領下,如東群眾性美術創作蓬勃發展,作品以濃郁的生活氣息廣受讚譽,被譽為「嗅得到海鮮味,聞得到稻穀香」,並培養了大批藝術人才,奠定了「美術如東現象」的根基。

如東始終堅持文化強縣戰略,通過政策扶持、陣地建設、人才培育等舉措,推動美術書法事業與鄉村振興、產業轉型深度融合,連續五屆獲評「中國民間文化藝術之鄉」,湧現出以方冰山、王冬齡、吳元奎、叢志遠、任平、丁傑、康榮、管懷賓、羅擁軍、潘金美、潘金玲等為代表的一大批書畫藝術家。

「作為『中國美術南通現象』的興盛地,如東把具有地域特徵的『扶海文化』融入中國美術坐標體系,展現出江海兒女耕海圖強、生生不息的奮鬥精神,不僅具有極大的藝術觀賞性,也具有濃厚的文化價值。」南通市委常委、宣傳部部長陳冬梅說,希望藝術家們繼續深耕江海熱土,創作出具有家國情懷、地方特色和個人風格的優秀作品,傳承好「中國美術南通現象」的江海氣魄、文化傳統、地域基因。

本次展覽中,中國美術學院教授、博士生導師王冬齡的書法作品《亂書晏殊詞》,灑脫恣意、氣勢豪邁。中國國家畫院國畫院原副院長、博士生導師範揚的作品《智女掘港》《抗倭英烈小扣郎》,用畫筆為勇敢奮鬥、英勇堅韌的如東掘港兒女立傳。清華大學美術學院教授戴順智帶來作品《牧童何處去 牛背一鷗眠》,談及畫牛,表示如東海子牛很有特點,未來有機會將為其作畫。江蘇省美術家協會人物畫藝委會副秘書長羅擁軍的作品《故鄉印象——洋口港》,洋口港開拓者工筆人物着色鮮潤、層次井然。

中國文聯美術藝術中心原主任、中國美術家協會理事丁傑展出的水墨長卷《如東三河六岸新貌》全長21.8米,將三河六岸的花草樹木、橋廊路道和自己對家鄉的思念之情、熱愛之情一一呈現在畫卷之中。他表示,用手中的畫筆描繪家鄉,傳播如東故事,是作為一名文藝工作者的使命和擔當。

本次展覽特設「如東農民畫精品展」板塊,精選16幅反映百姓生活、漁家風情的民間繪畫作品,以鮮活筆觸描繪南黃海風情。這些凝結着海鹽結晶的佳作,讓觀眾既能觸摸灘涂漁港的淳樸之美,也能感悟人類命運的宏大敘事;既可見民間藝術的鮮活氣息,亦能睹當代藝術的先鋒魅力,充分彰顯了新時代如東文化工作者賡續歷史文脈、譜寫當代華章的正氣銳氣。

「扶海大地火熱的發展實踐,是藝術家取之不盡、用之不竭的題材寶庫。」南通市政協副主席、如東縣委書記陳慧宇表示,希望藝術家們繼續以如東為靈感源泉,用筆墨描繪江海氣象,進一步提升如東知名度和影響力,讓更多的人了解如東、走近如東,關心支持如東經濟社會發展,攜手共創美好未來。(趙振華 宋璟 顧艷 徐繼康)

頂圖:4月12日至23日,江蘇「如東縣美術書法作品晉京展」在中國美術館展出