二十五年前,寶安的一位尊長在說到公明的時候,經常說「茨田埔」。我很深刻地記住了這個發音。茨田就是薯田。薯田埔是在康雍乾之間發展起來的村子,紅薯經過麥哲倫在美洲的發現,傳到中國並引起廣泛種植是那段時間。薯田在坡上,故名埔。村姓麥。

2024年9月23日,我步考根竹園、馬山頭、薯田埔、合水口。手機筆記如下:根竹園。根竹園有一個大塘,老房子在塘之北,朝南偏東。有根竹園食堂。村路稱馬園路。老房子為土坯,數量不多。後頭稍高。南面遠處是崗,是文應麟墓後之崗。村北就是薯田埔龜山公園,相隔幾百米。村東北崗,有渠。水似往東去。順馬園路往村東北,在村口走馬田路北上大崗去馬山頭、薯田埔。這是薯田埔龜山東坡。坡右有渠。馬田路市政道修好未通車。

根竹園食堂。

根竹園南面就是年魚溪,本作鮎魚溪。它與根竹園一起,構成一個古老而又神秘的存在,事關寶安文氏的起源,說來話長。馬山頭。我一眼就看見村後有山頭。居民挑水種菜。

馬山頭的山。

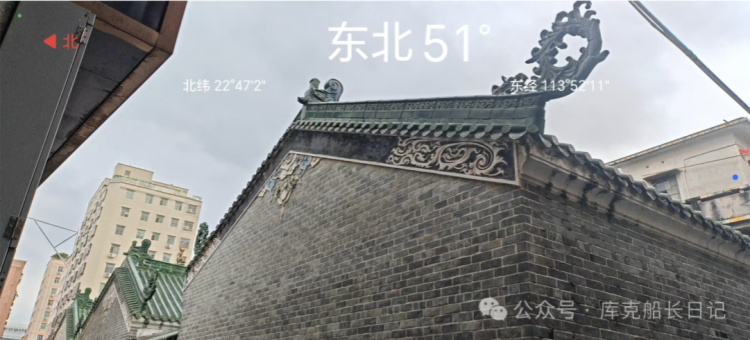

舊村老屋就在山頭旁。朝東略偏北。村北是6號線合水口站C出口。馬山頭659號清泉麥公祠。朝東偏北,在老村前排。祠聯曰「始興啟瑞,宿國流芳」。

清泉麥公祠。

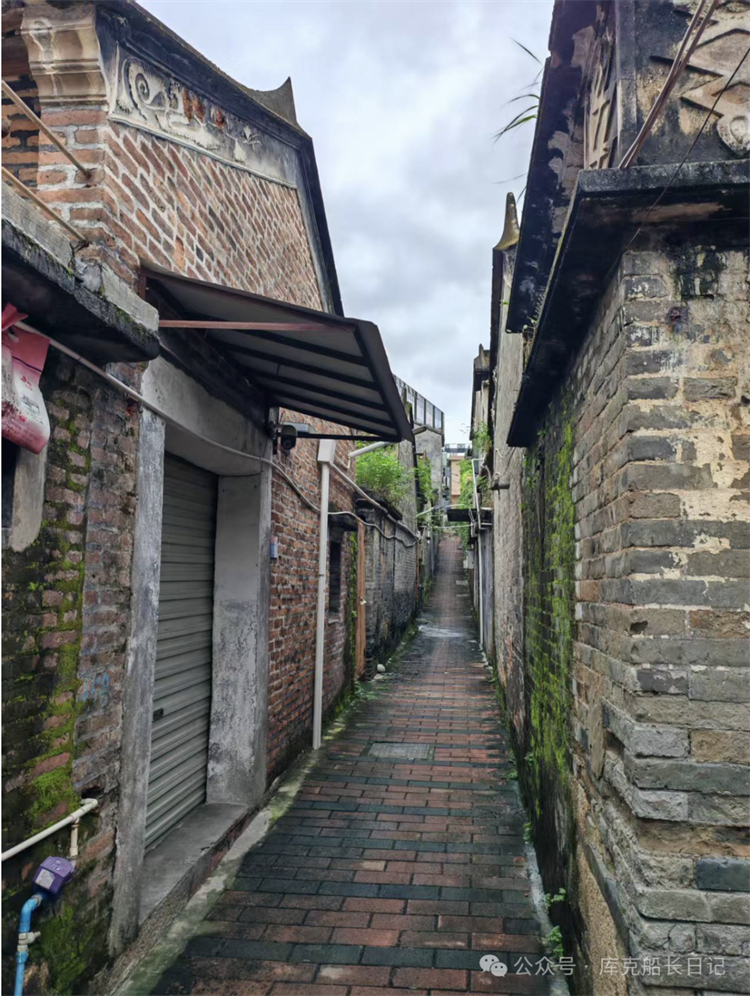

老村在祠後,倚小山頭。房屋磚石結構宏大。老屋成片,略呈扇形,布於小山坡東、南,規模可觀,屋已少有可居者。巷道鋪紅磚卻整潔。

馬山頭舊村。

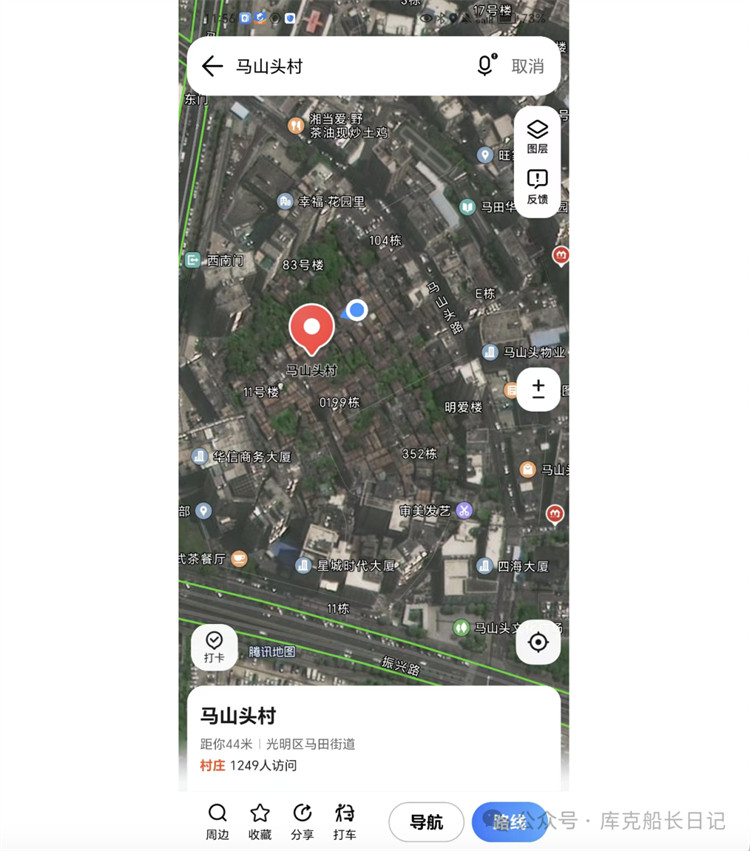

村巷上到小山頭。小山估約不到15米。航拍圖、衛星地圖均可見馬山頭情況,其形狀今天仍完全可以看到,就歷史地理來說這是珍貴的。但這種形狀不會保持很久了。在劇烈的變化,尤其是近幾十年的發展後,今天仍然能夠看見八百年前聚落的影子,這是中華文明的古老而又嶄新之處。

1970年代航拍圖馬山頭村。

馬山頭舊村衛星地圖。

今日秋分第二天,秋意有感。城中村,一個老頭在拍照,穿短褲,背雙肩包。冇見古樹,有見荔枝龍眼。訪茨田埔老村。薯田埔。馬山頭西北面薯田埔。西南面龜山大崗。有民國1949年圖標龜山為馬山頭,56米。一個小口子進入德福莊。村樓超宻,摩托車擔心進不去。福康路15號,甘泉麥公祠。朝北略偏東。

甘泉麥公祠全景。

祠堂前近對牌坊及地鐵高架。三進大祠。祠右舊村德福五巷。祠後德福九巷。老屋磚石結構,似絕大部分不可居,情況類似馬山頭。老屋街區巨大,乾淨規整,村完全在平地。偶有居民。

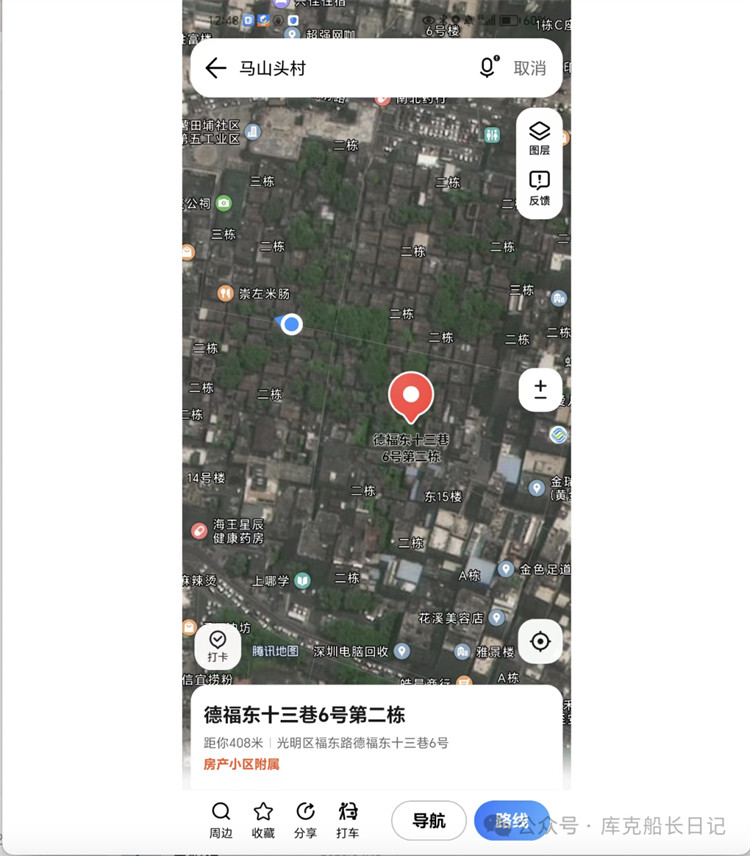

薯田埔老村方位。

一如馬山頭村,水田埔村現在仍可以清楚看出古村形狀,甘泉、清泉事跡流傳。

薯田埔村衛星地圖。

航拍圖薯田埔村。

薯田埔人稱老村為茨田埔,寶安人多如此稱,應該是本地土話薯讀如茨。

茨田埔老村銘牌。

茨田埔+馬山頭+合水口,規模略等於周家村塘尾,兩個巨大的古聚落集團。還有田寮-龍灣。以及碧眼-白琥壢。茨田埔前面是水田,後面是旱地。牌坊映照地鐵。

牌坊外面「薯田埔,宿國流芳」,內面「德福莊,百世其昌,鐵杖雄風柱國擎天名留龜岳、甘泉懿範開疆闢地譽載蓮池」。牌坊旁有大榕。門口松白路大道。合水口站在東面。薯田埔站在西面稍遠。薯田埔村北望馬鞍山。河在松白路。

航拍圖可見,合水口西面,諸水匯合,再西北入洋涌河。白龍崗上方偏東有聚落樣應是民國豐和圩之地。

大師傅庫克曰:深圳、寶安海岸地方,本來多小崗,是丘陵地貌。四十多年來,史無前例的偉大建設已經將多數崗頭推平,我們看到的似乎都是平地上的城市。如果你有一雙慧眼,仍然能夠看出很多山崗的遺存。

老漢我是仁者樂山,見崗則喜,通過這些小崗模擬出古代的地貌和岸線。想象那些北方來的人們篳路藍縷,面海倚崗開村,奮鬥繁衍生息的場景。(圖文引自「庫克船長日記」微信公眾號)

頂圖圖說:德福莊牌坊。