全球新物種「海珠微瓢蟲」正式發布。2月16日,2025年廣東省「世界濕地日」暨紅樹林保護宣傳活動在廣州海珠國家濕地公園舉行。現場現場發布2024年廣東省重要濕地名錄及「小微濕地+」「濕地公園+」試點建設名單,為「保護紅樹,守護候鳥」行動授旗,2025年廣東省關愛紅樹林知識競賽也正式啟動。

本次活動由廣東省林業局、廣州市人民政府聯合主辦,以「保護濕地 共築未來」為主題,旨在講好濕地建設成效和紅樹林保護故事,動員全社會關心濕地、愛護紅樹林、參與濕地保護,共創人與自然和諧共生新局面。

廣東紅樹林居全國第一

作為全國濕地資源最為豐富的地區之一,廣東濕地類型多樣,現有濕地面積約190萬公頃,其中紅樹林面積1.14萬公頃、居全國第一。近年來,廣東以綠美廣東生態建設為牽引,大力推進濕地保護體系建設,強化濕地及紅樹林資源監管,社會各界踴躍參與保護修復。據省林業局透露,截至目前,全省建有國際重要濕地6處、國家重要濕地3處、省級重要濕地43處,濕地保護新格局正在穩步形成。

廣州市有着深厚的濕地文化底蘊,濕地保護工作一直走在廣東省前列,在省內最早出台市級濕地保護規定的地市,省級以上重要濕地數量位居全省首位,「濕地公園+」「小微濕地+」示範建設成效顯著,廣東廣州海珠國家濕地公園具備獨特的區位優勢,保護修復卓有成效,生態惠民福祉突出,為國內外大都市濕地保育與發展提供了「廣州樣本」。

全球新物種——「海珠微瓢蟲」

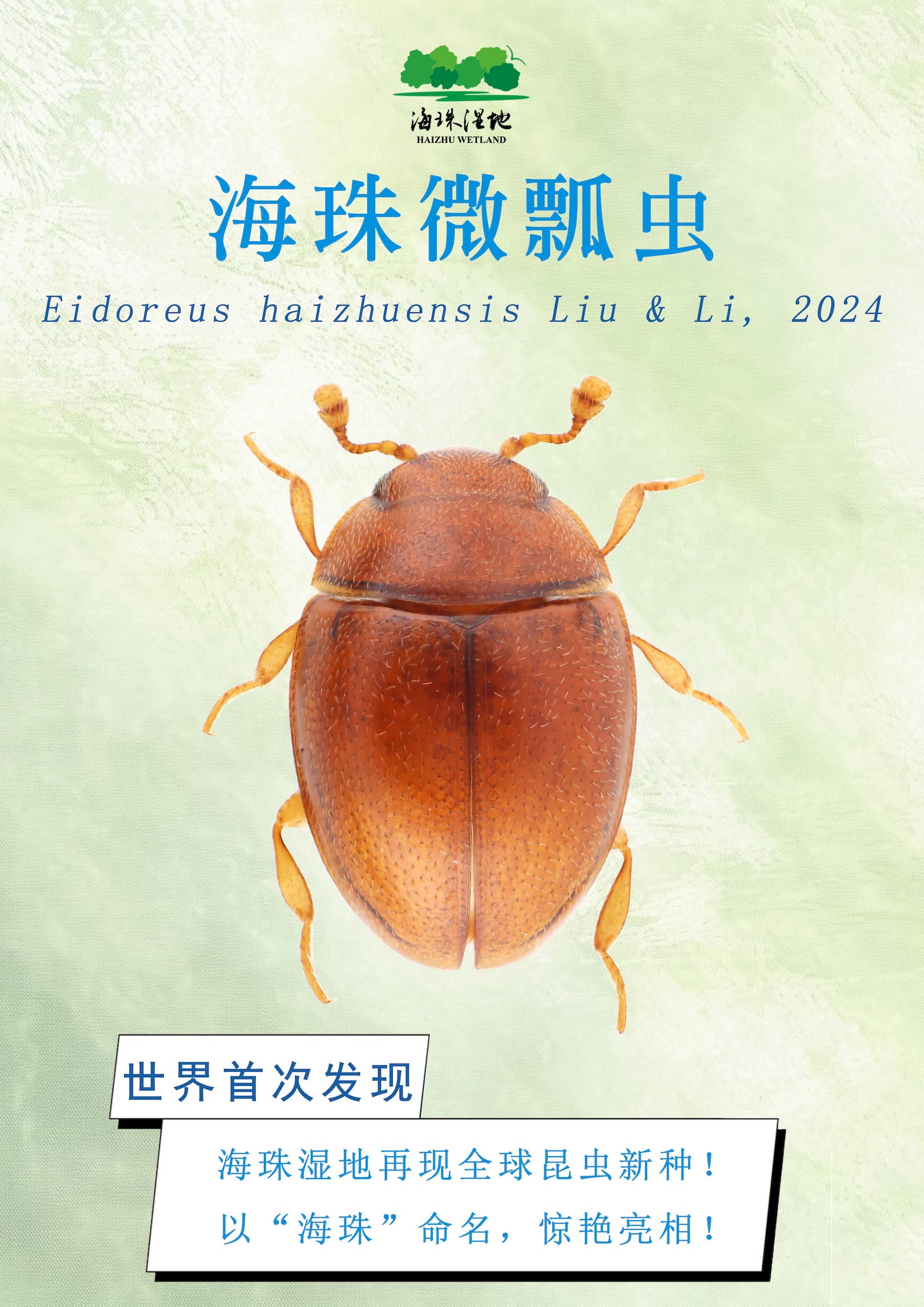

當天的活動現場,重磅發布全球新物種——「海珠微瓢蟲」(Eidoreus haizhuensis Liu & Li, 2024)。這一重大發現不僅標誌着廣州海珠濕地在生物多樣性保護方面取得了新的突破,也再次彰顯了廣州在生態修復和科研監測領域的卓越成效。

據悉,此次新物種是2022年度海珠濕地昆蟲調查監測過程中所發現,並以海珠命名,即「海珠微瓢蟲」,該成果已在國際期刊《Zootaxa》上發表。該新種體長1.2~1.3 mm。橢圓形,背側和腹側凸。紅棕色,足和觸角顏色較淺。表面無毛,被稀疏和短的黃色剛毛。調查中一共在海珠濕地發現3頭標本。

海珠濕地並非第一次發現新種,2020年起,海珠濕地攜手廣東省科學院動物研究所持續開展本底昆蟲資源全面調查,2021年和2022年,海珠濕地相繼發布了「海珠斯螢葉甲」、「海珠琺軸甲」兩個新物種。「與前兩次相比,『海珠微瓢蟲』發現與研究的難度更具挑戰。」廣東省科學院動物研究所俞雅麗博士說。

正是這些微小昆蟲的發現,為我們揭示了生物多樣性的豐富與複雜,也為生態保護和可持續發展提供了重要的科學依據。海珠濕地作為城市內部的一片寶貴綠洲,即使在看似生物資源匱乏的城市中心,依然能夠維持高度的生物多樣性,也揭示了城市生態系統遠比人們之前認為的更加複雜和富有生命力。

海珠區林業和濕地管理局科學技術協會主席、正高級工程師範存祥表示:「海珠濕地的生態修復工作始終堅持尊重自然規律,優先依靠生態系統的自我修復能力,同時輔以適度的人工干預。這一理念符合生態系統演替的自然規律,通過減少人為干擾,讓自然充分演替,使各類生物在生態系統中找到適宜的位置,從而促進生物多樣性的提升。」范存祥說,「在為濕地生態系統的自我修復創造條件的同時,我們也注重生態監測和動態調整,確保修復工作科學有效。」

從昔日的萬畝果園到如今的國際重要濕地,海珠濕地不僅見證了廣州這座城市的綠色變遷,更在全球大都市濕地保育與發展中樹立了「中國範本」。(記者 黃裕勇)