伴隨國產大模型DeepSeek的發布,國內各行各業都開始紛紛接入AI,有效助力提升工作效率。而在專業知識高度集中的醫療診斷領域,AI同樣擁有着巨大的發展前景。

4分鐘完成初診實施搶救 AI閱片準確率97.3%!

97.3%,這是龍崗一家醫院利用AI大模型,掃描識別CT腫瘤病灶的準確率。腦卒中又稱「中風」,是中國致死率和致殘率第一的疾病,「中風」患者留給醫生治療的每一分每一秒,都十分的寶貴。近日,在本地化部署了DeepSeek-R1 32B大模型的龍崗區第三人民醫院,一位緊急送院的中風患者在拍完CT後4分多鐘,醫生就已通過AI對病情有了初步診斷。從進醫院大門到確認方案及時溶栓,前後僅用時44分鐘,抓住了患者的4.5小時中風黃金搶救時間!

AI大模型的智能診療手段,正迅速成為龍崗區一線醫護人員救死扶傷的強力助手!並開始協助醫療機構在臨床診斷、醫療方案、AI辦公、產前宣教、中醫及醫院運營管理等多項創新應用。在針對患者的診療的專業醫療領域,AI應用也開始嶄露頭角。

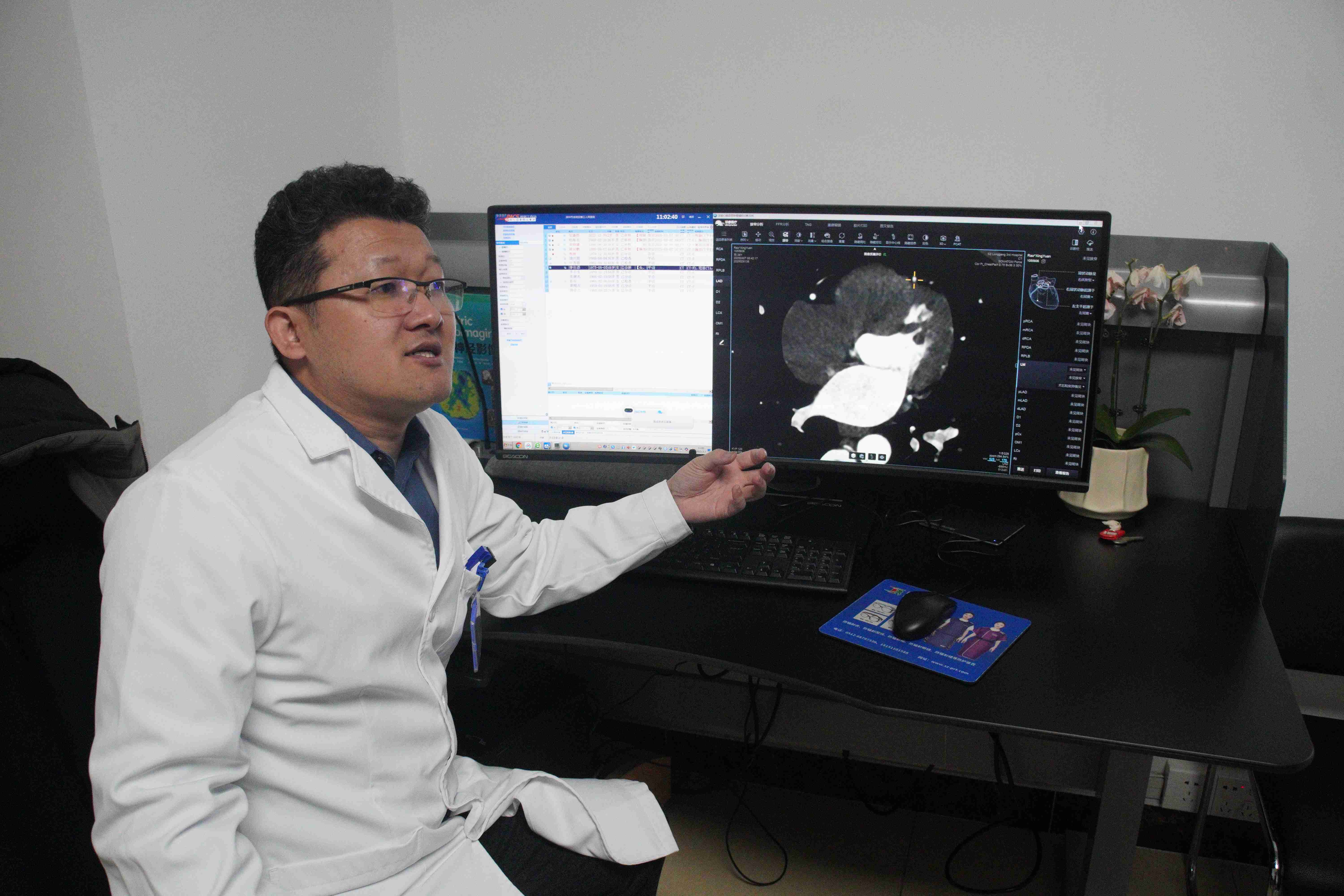

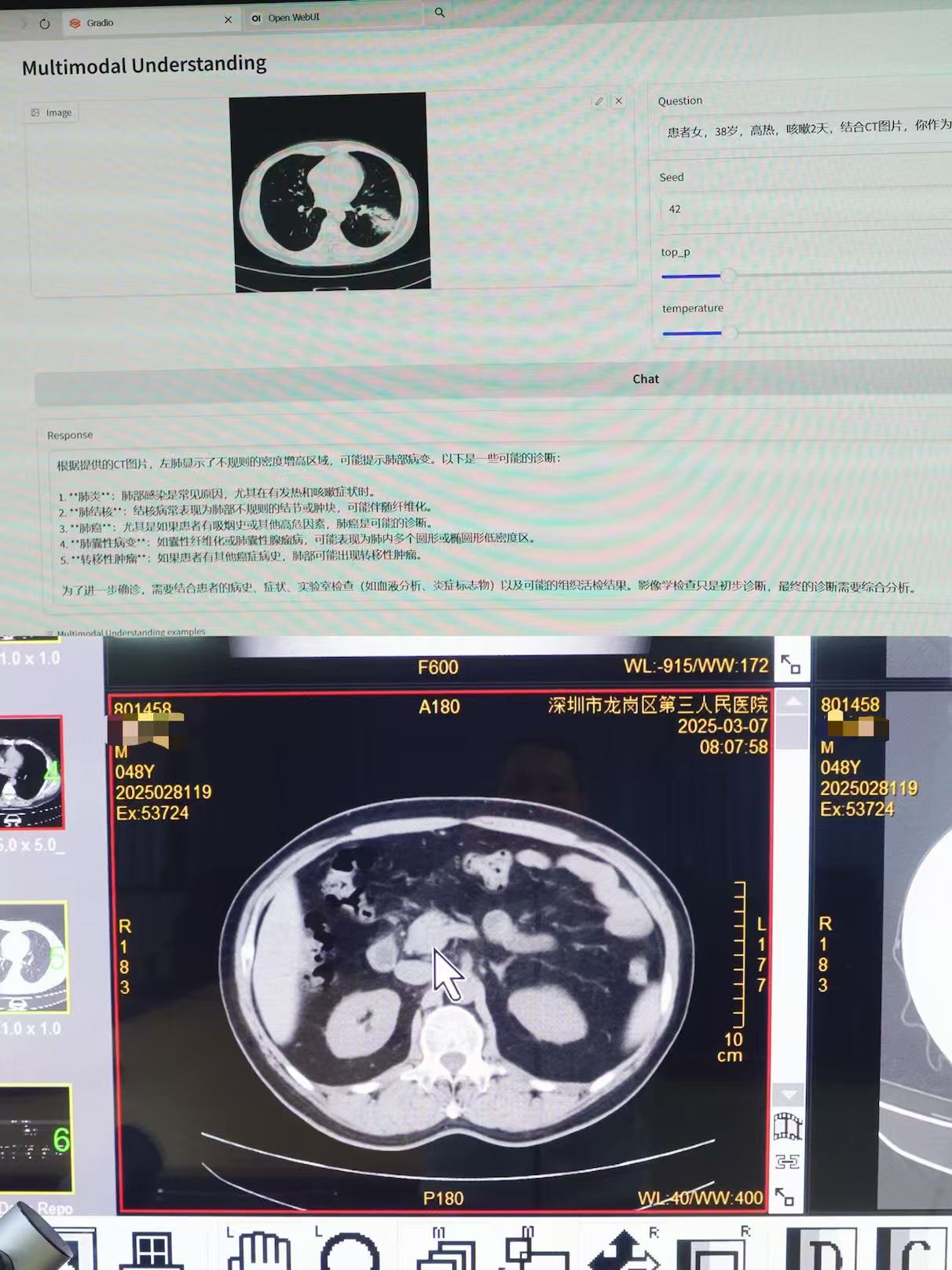

在龍崗區橫崗街道的龍崗第三人民醫院,「DeepSeek-R1+Janus-Pro」圖文雙模型已經完成了本地化部署。本次部署的DeepSeek Janus-Pro模型通過解耦視覺編碼的混合Transformer架構,構建圖像理解與生成的雙通道處理機制,在腫瘤檢測方面實現0.08mm的微結構識別精度,較前代模型將誤診率降低33%,並在微鈣化灶檢測中達成97.3%的靈敏度。結合DeepSeek-R1大模型的跨模態分析能力,系統可關聯CT等影像數據與電子病歷,生成多維度診療建議,使多學科會診決策時間從42分鐘縮短至14分鐘。

在影像診斷方面,醫院也邁入了「人機協同」時代 CT閱片準確率達98.7%,配合醫生的二次分析與判斷,大大提高醫院的診療效率。通過高效的AI預篩查診斷,醫生解放為病症診療的「把關人」與最終診斷的「決策者」,極大降低了工作量,減少疲勞出錯等風險。通過龍崗區衛健局牽頭,龍崗區第三人民醫院主導建設,深圳龍崗區內的患者醫學影像,也已經打通區屬11家公立醫院數據互聯互通,實現了院間的「雲膠片」共享。

在醫院的放射科,由醫院與騰訊覓影聯合研發的AI影像輔助系統也正在參與工作。該系統在肺結節、骨折等20餘類病症的識別中,展現出強大的閱片能力,閱片速度較人工提升5倍。近期,一位65歲患者的早期肺癌,正是AI在CT影像中發現3毫米微小結節後及時預警,讓醫生及時發現並開展診療。「長期高強度的診療,憑藉醫生人眼容易出現疲勞漏診。AI相當於為醫生裝上了『超級顯微鏡』。」放射科主任戰躍福表示,系統上線半年已輔助診斷超過2萬例!

在心血管內科病區,智慧病房也開啟了醫院「無感監護」的時代。 智能設備與中央監護系統形成物聯網絡。護士站大屏實時顯示患者生命體徵,AI算法可提前1-2小時預警潛在風險。住院患者王女士表示:「夜裡不需要頻繁測量血壓,智能輸液系統還能精準控制滴速。」隨着5G、AI應用的深度融合,龍崗三院打造的智慧醫院正在重新定義醫療服務邊界,智慧化轉型帶來的醫療質量提升獲得業界廣泛認可。

站在「雙區驅動」的歷史機遇期,龍崗區醫療系統正以醫療AI創新為支點,撬動的是高質量發展範式的系統性變革!在這裡,科技創新從實驗室快速走向病床邊,產業升級從單點突破轉向生態構建,民生改善從解決「有沒有」轉向追求「好不好」。這種將技術優勢轉化為民生溫度、將產業突破升級為城市競爭力的發展哲學,不僅為超大城市治理提供了「龍崗方案」,更展現出中國式現代化實踐路徑的蓬勃生命力。隨着國家「人工智能+」行動計劃的深入推進,龍崗醫療AI技術跨境服務覆蓋率已達73%,正迅速成為大灣區數字健康產業的「先行探路者」。(記者 李溪)