剛過去的春節,全國性的人口流動與遷徙再一次在中國大地上演,這是改革開放以來的新民俗,也逐漸成為重要的文學素材,在20世紀80年代初的深圳,還伴生出一種新的文學樣式——打工文學。深圳文學40年也是「打工文學」發展的40年,作為深圳文學重要的樣本,「打工文學」展現時代印記,有着獨特的社會價值和文化意義。打工文學作為中國當代文學的重要組成部分,不僅記錄了改革開放以來中國社會的變遷,也反映了打工者群體的生活狀態和精神追求。它以其真實性和多樣性,記錄了改革開放的「心靈史」,為中國文學的多元發展和促進社會和諧作出了重要貢獻。

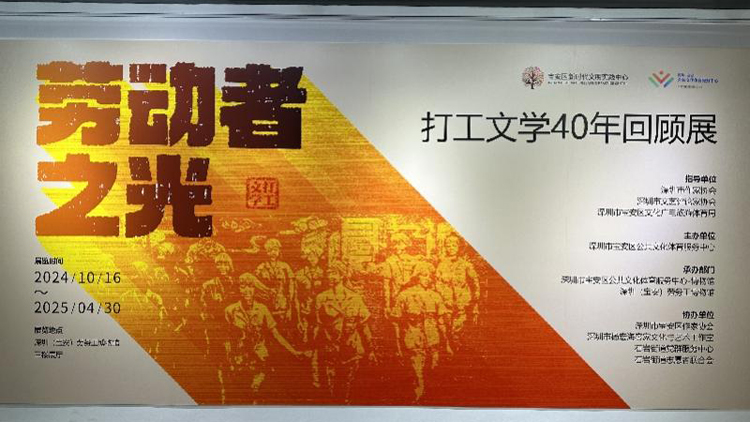

2024年10月16日,「勞動者之光:打工文學40年回顧展」在深圳(寶安)勞務工博物館開展。此展覽通過大量的文獻、圖片、音像資料,以歷史事件為脈絡,重要事件為節點,追溯自1984年以來「打工文學」的發展歷程,展現了「打工文學」獨特的社會價值和文化意義。展覽將持續展出至2025年4月30日。此次展覽還舉辦了「打工文學的歷程、價值與未來展望」的專家交流會。深圳市文藝評論家協會名譽主席楊宏海、北京大學中文系教授李楊、荷蘭萊頓大學中國語言文學教授柯雷、廣東省文藝評論家協會副主席、深圳市文藝評論家協會副主席于愛成、羊城晚報高級編輯吳小攀等與會嘉賓圍繞「打工文學」的概念內涵、多元價值、本土發展和海外傳播等話題,進行了深入的探討和交流。

讓觀眾直觀感受過去四十年打工文學帶來的深遠影響

今年的央視「春晚」,外賣詩人王計兵的亮相,不僅引發了全國觀眾的關注,而且在文學圈產生了持續的熱議。但要論「打工文學」與「打工詩歌」的發端,還是得回到深圳。20世紀80年代,經歷着波瀾壯闊的改革開放浪潮,大批懷揣着夢想的青年從全國各地湧向南方沿海,一種獨特的文學現象亦隨浪潮拍打上岸——這便是「打工文學」。深圳文學40年,可以說也是「打工文學」的40年,作為深圳文學重要的文學樣本,「打工文學」所展現的時代印記是一道獨特的人文風景。

「勞動者之光:打工文學40年回顧展」以時間為脈絡,通過梳理、總結重要事件、文學作品和學術研究等,系統回顧打工文學的發展歷程,追溯並呈現打工文學的寶貴記憶,讓觀眾直觀感受過去四十年打工文學帶來的深遠影響。深度挖掘打工文學的文化價值和現實意義,能夠真實地反映勞動者的生活狀態和情感世界,共同歌頌來深建設者們對特區建設的重要貢獻,進一步觀照和了解深圳這座城市的發展。

展覽以時間線索分四個部分呈現,從改革開放初期「破殼初生」,至20 世紀 90 年代「羽翼漸豐」,到21 世紀 00 年代「振翅高飛」,再從21 世紀 10 年代至今的「翱翔天際」,展覽以大量的文獻、圖片、音像資料,展示了「打工文學」這一文學樣本的發展歷程與創作成果。

20 世紀 80 年代至 90 年代初期,隨着經濟的快速發展,農村與城市之間的界限開始模糊,成千上萬的農民告別鄉村,湧向城市尋找新的生活機會。他們在工廠的流水線上,在簡陋的宿舍裏,用筆墨真實地記錄下自己的經歷和感受,這些作品力透紙背,每一個字都載着辛酸與沉重,反映了打工者們堅韌的生命力,以及他們對未來美好生活的嚮往。

隨着城市化進程的加速,打工者群體迅速擴大,打工文學也開始尋找更廣闊的舞台。越來越多打工者加入寫作行列,他們以勤勞的雙手構築着城市的天際線,更以筆為劍,以墨為鋒,書寫着屬於打工者的獨特篇章。在這傳統與現代、鄉村與城市交織碰撞的背景下,打工文學正以其獨有的方式,展現着打工者在精神層面的徘徊與探索,成為記錄這個時代變遷的生動註腳。

進入 21 世紀,改革開放帶來了社會經濟結構巨變,打工文學進入成熟期,作品的數量和質量都有顯著提升。全國打工文學論壇的舉辦、鯤鵬文學獎的設立、國內外學者們的交流研討等事件,充分說明打工文學已日趨走進主流文學視野。這一時期的文學創作也更加深入地挖掘打工者的內心世界,探討他們在城市化進程中所面臨的道德困境、價值觀念的衝突以及對個人命運的思考。

2010年之後,隨着社會的發展和文化的多元化,經歷了四十年發展的打工文學在改革開放的春風中綻放出絢麗的花朵,一些作品開始嘗試新的敘事手法和表現形式,讓打工文學呈現出更豐富立體的形態。新時代下,打工文學在社會發展過程中的文化價值和現實意義愈發凸顯,成為了影響社會意識、促進社會進步的重要力量。

「打工文學」從一種文學現象到成為一個文學品牌

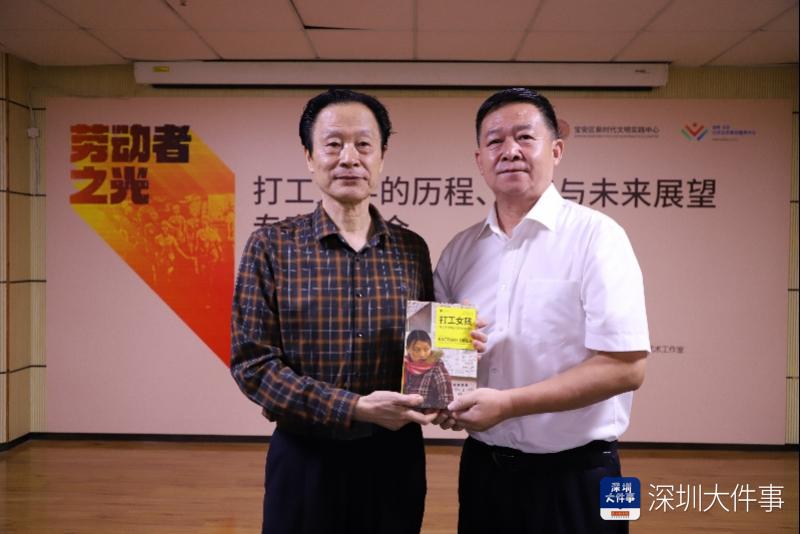

打工文學首倡研究者、深圳市文聯原專職副主席楊宏海是此次展覽重要的推動者,在過往的40年間,他不遺余力為打工文學鼓與呼,一直在跟蹤、搜集和整理相關資料,先後編撰了《打工世界》等6本專著,共200多萬字。此次他向深圳(寶安)勞務工博物館捐贈百餘件打工文學見證物。

楊宏海表示,「我一直認為,打工文學是深圳勞務工最早發自內心的吶喊,是他們根植於生活所創造的獨特文化產品,為當代文學注入了新鮮的血液,具有重要的文化和歷史意義,很有必要將其記錄下來並加以整理,使之成為當代文學研究發展過程中不可或缺的資源。『打工文學』從一種文學現象到成為一個文學品牌,是深圳立足本土的創造,已經扎根特區、輻射全國與海外,為當代文學提供了不可多得的中國經驗,成為當代文學研究領域不可忽視的重要領域。如果說,我對中國打工文學運動有少許貢獻的話,可能就是對勞務工群體的文化創造成果進行了精心保存和仔細爬梳,勾勒出中國打工文學發展一條薪火相傳的脈線。這也是追慕先賢搜輯文獻、保留史料這一優良傳統的心願所驅使,就是希望能夠『鑑於往事、嘉惠後人』,為後來研究者的繼續開拓奠基鋪路,盡一點綿薄之力。」

楊宏海認為,打工文學經歷數十年的發展,取得令人矚目的成果,對特區文化產生了重大的價值意義。這主要表現在三個方面:

其一是擴大了深圳特區的文化影響。打工文學以其獨特的魅力引起了海內外文學界專家的關注。莫言、陳建功、何西來、李敬澤、雷達、陳思和、張勝友、黃樹森、黃偉宗、饒芃子、蔣述卓、黃修己、胡經之、張頤武、李楊、江冰等著名學者一直給予關注扶持。海外也有一批學者熱衷此項專題的研究,如韓國的朴宰雨教授、日本東京大學的尾崎文昭教授、日本留學生李瑩博士、美國耶魯大學的金健佑先生等。尤其是荷蘭萊頓大學的柯雷教授,和他的博士研究生劉雙,曾專程就打工文學來到深圳做田野調查,並專門將深圳打工文學作為科研項目。國內高校和科研機構中還有賀紹俊、邵燕君、李雲雷、陳福民、周水濤、賀芒、武善增、周航、何軒、劉暢等專家學者,也在進行專題調研。正是他們的關注與研究,使打工文學備受矚目,對深圳特區文化產生重要影響。

其二是豐富了特區文化藝術的創作資源。打工文學以其煙火人間的豐富性和底層經驗的獨特性,反映並記錄了異常豐富的社會生活和生命體驗,為當代文學藝術提供了最為鮮活的中國經驗以及豐富的創作資源。既引起世界關注的目光,也引起特區乃至全國文化藝術界的重視。1988年在出席北京第五次「全國文代會」期間,著名導演張良聽說我在研究打工文學,很感興趣,約好要來深圳採風,爾後他與夫人王靜珠來深,創作拍攝了電影《特區打工妹》。同時,廣州電視台創作拍攝的電視連續劇《外來妹》,深圳電視台創作拍攝的電視連續劇《深圳人》,深圳歌舞團排演的舞劇《深圳故事· 追求》等等,都着眼於「打工群體」,都在打工文學中尋找素材與資源,客觀上亦為「打工文學」起到推波助瀾的作用。而打工文學源於生活,帶着泥土的芳香,具有清新剛健的文風,對矯揉造作、頹靡不振的文風是一種衝擊,從而提升審美境界與藝術創造力。

其三是實現了勞務工群體的文化權利。我們之所以關注和扶持打工文學,是因為外來勞務工為我國經濟發展和社會建設作出了巨大的貢獻。他們既是經濟建設的重要力量,也是文化建設的一支生力軍,更是構建和諧社會的重要因素,他們不僅應享有政治權利、經濟權利,也應享有文化權利。參與打工文學創作,就是他們實現文化創造權利、表達精神訴求的重要組成部分。如同「大家樂」文化廣場活動一樣,打工文學對於打工群體具有號召、凝聚、整合、同化的功能。「天下和靜在於民樂」,人民大眾的精神訴求有了宣泄的窗口,社會就會更加寧靜和和諧。因此,通過「打工文化」和「打工文學」,激發勞務工的生活儲備資源和創造活力,對於提高他們的思想文化素質,參與社會主義新文化創造,促進和諧社會的構建具有現實而深遠的意義。比如,打工妹鄔霞創作的詩歌《吊帶裙》(獲深圳青年文學獎),將製衣廠女工的辛勤勞動和美的憧憬結合,嵌入了作者親身體驗,謳歌了勞務工的美好心靈,被譽為一首表現「勞動之美」的佳作,在央視等多家媒體和高等院校多次朗誦,廣受歡迎。早期打工作家黃秀萍,20年後蝶變為白領麗人,仍不忘初心,寫出長篇小說《中國智造》,被列為中國總工會重點扶持的文學項目。

于愛成在《回望深圳打工文學40周年——一份史的描述,兼及「後打工文學」的可能》一文中對打工文學的價值也有廣泛且深入的探討:有專家稱讚包括打工文學在內的底層寫作改變了當代文學的寫作倫理:孟繁華在《中國的「文學第三世界」》中指出,專業作家和包括工人、農民在內的反映底層生活的寫作才是直面現實的真實文學,他們的文學所崇尚和堅持的是未被污染的淳樸和誠實,是底層生活的本真、善良和博大。蔣述卓在《現實關懷、底層意識與新人文精神——關於「打工文學現象」》中指出:當前的底層寫作與底層意識的表現超越了「文明與愚昧的衝突」的限制,而將筆觸深入到對社會轉型期階層的分化與身份的轉移、社會改革帶來的生存困惑和道德困擾以及許多還難以一時作出好壞對錯判斷的難題。張清華在《「底層生存寫作」與我們時代的詩歌倫理》中指出:「底層生存寫作」 為當代詩歌寫作中的萎靡之氣帶來了一絲衝擊,強化了一個關於寫作倫理的莊嚴論題。這些記錄底層人群生活狀態的作品在某種程度上「挽救了敘事」,改變了其虛偽造作的現狀,字裏行間給人以靈魂的震顫,具有豐富而厚重的表現力。

用打工文學講述20世紀中國發展的歷史

李楊教授是《深圳新文學大系》打工文學卷和「新都市文學」卷的主編,他表示,某種意義上打工文學的編撰、出版、研究是建立紙上的博物館。「我覺得這麼多年的文化實踐,在深圳文化史上真正能留下來,排第一的就是楊宏海創造的打工文學概念,這是深圳獨一無二的。我總是覺得不能捧着金飯碗討飯吃,不能拿着文學獎,奔着更重要的地方,我覺得你們有獨一無二的,只有深圳才有的東西,那就是你們的打工文學,這個濃縮了整個深圳人的共同經驗,是深圳所有人的痛苦記憶以及未來的希望。作品裏是每一個人的經驗,都儲存在裏面。我覺得深圳應該有一個打工文學館,絕對是獨一無二,比博物館、圖書館、藝術館重要得多。」

在李楊看來,深圳不僅僅是一個城市,它是中國記憶。「我們現在都擔心,我們最焦慮的是怎麼對西方人講述中國故事,中國故事怎麼講?深圳是特別重要的一個點,在某種意義上,我當年編深圳新文學大系,我跟深圳市委宣傳部說,我定的主題是用深圳文學講中國故事,所有中國的城市都是深圳的影子,這句話還是來自卡爾維諾《看不見的城市》,卡爾維諾寫的是馬可波羅來中國和忽必烈進行對話的故事,有點像《一千零一夜》講很多故事。我編深圳新文學大系的時候,深圳改革開放以後中國走過的歷程,中國城市化的進程其實全部濃縮在深圳的記憶裏,所有人是在去城市的路上,我們去新的城市,我們都是打工者、流浪者。東南西北中,打工到廣東。深圳又是最前沿、打工者最集中的地方,所以文學講述的絕不僅僅是城市的故事,還是中國故事。深圳文學講中國故事,他們覺得這個概念好,讓我幫着寫。所有深圳文學的概念裏,包括非虛構寫作、底層寫作,我們選的專題裏,最讓我動心、最站得住腳的就是打工文學。」

李楊表示,「深圳的經驗真的是濃縮了整個中國的經驗。要了解半個世紀、近五十年以來的中國,最重要的城市是深圳。我現在許的宏願是,特別期待把打工文學寫入中國當代文學史。以前打工文學是一個文化批評的概念,但是我希望它變成文學史的概念,用打工文學講述20世紀中國發展的歷史。我跟博士生出了一個題目,讓他做這個題目,就是從下鄉到進城,20世紀的中國故事。你會想到知青文學在中國文學史上那麼重要,現在當紅的作家都是知青作家,但是我們的進城文學、打工文學的意義絕對不在知青文學之下,而且下鄉到進城,城市化的進程全部體現在深圳打工文學裏。」

漢學家柯雷教授,從他的研究視角講述了他所了解到的打工文學,尤其是打工詩歌在海外受到的高度關注與傳播。他說:「從學術研究走向媒體,我作為研究中國當代詩歌三十多年的人,從來沒有見過海外媒體這麼注意一個來自中國當代詩壇的現象。媒體注意到打工詩歌的例子,但是並不光是這個。」

他認為,「打工詩歌在國內、海外能引起那麼多觀眾的注意力,是因為他在講審美經驗和社會經驗的交叉點,這個概念也能說明為什麼在海外的學校,比如說中文系或是比較文學系,也是在社會學系、人類學系、政治學系、經濟學系、移民研究、性別研究,比如說鄭小瓊寫到的女性的一些苦難,包括父權制的問題。這點也能說明,為什麼那麼多不同學科的學者和學生都注意打工文學。」

柯雷在打工詩歌中看到「審美衝動與道德衝動的匯合」,他認為這兩個概念是並行不悖的,他表示,「翻譯家平時翻譯詩歌是來自審美的衝動,打工詩歌的審美衝動並沒有消失,加上了道德的衝動,有一個具體的目標,比如說希望的打工者碰上的苦難,包括上升社會流動的機遇和機會可見度提高了,這就叫做道德衝動。這兩個東西並不是有第一個就沒有第二個了,所以我說它是並行不悖的。」

打工文學在中國城市化發展的進程中構成了一座紀念碑

評論家柳冬嫵表示,「城市是鄉村的紀念碑,深圳這座國際化的大都市,四十多年前它不過是一個小漁村,整個珠三角城市群(到現在的大灣區)的崛起也是中國發展史上的一座紀念碑的崛起。正是因為有無數的打工仔,他們的青春、熱血、夢想甚至生命托舉起城市發展的這座紀念碑。打工文學在中國城市化發展的進程中,本身也構成了一座紀念碑,所以今天的打工文學四十年的回顧展讓我們感覺到對打工文學的價值和意義的認可,給我們留下了紀念碑般的記憶。說到城市,深圳這座城市的崛起,打工文學見證深圳這座國際化大都市的崛起,在世界上有無數的先例,有很多先例。」

柳冬嫵說:「深圳發源起的打工文學,回顧四十年,應該從類型化的角度看待可能觀察得更細緻一點。每個打工文學作家在不同的階段寫出的作品是不一樣的。打工文學作家這個群體,甚至他們的差異比他們的共同點還大,研究打工文學要聚焦每個類型、每部作品甚至每個個人,強調的應該是個體。從類型化來看,打工文學可以劃分為打工詩歌、打工小說、打工散文、打工非虛構、紀實和網絡文學。這幾十年,打工文學每個類型都有它的發展、都有它的代表性作家。比如說打工小說,深圳的作家林堅,有一部很出名的中篇小說《別人的城市》,1990年發在文學雜誌。這部中篇小說不僅是打工小說,還是先鋒小說。我曾經用先鋒小說評價林堅的小說,寫了大概2萬字。從某種意義上來講是打工文學裏的先鋒文學,和當年中國的先鋒文學敘述手法、審美方式是同頻共振的。像剛才柯雷老師講的,不僅是社會經驗的表達,也是審美經驗的表達,打工文學最早的這批作家首先找到了自己的審美表達形式,文學史上的價值和意義在這點上體現得非常充分。」

于愛成認為,深圳這座城市容納了形態多樣的文學寫作,形成了眾語喧譁的都市文學景觀。打工群體催生了打工文學,打工文學與我國改革開放所催生的現代化、工業化、城市化進程緊密相連。時至今日,打工文學產生了數以千計的打工作者、數以百計的優秀作家。「打工文學」真實地反映成千上萬打工一族在市場經濟浪潮中背井離鄉,從農村走向城市、從熟人社會進入陌生人社會、從宗族血統走入契約社會、從農業文明走向工業文明的漂泊生涯。

打工文學的文學貢獻,體現在三個方面:首先,打工文學為當代文學提供了一種相對獨特的城市經驗。懷抱夢想的農民工在進城之後不僅身處邊緣地位,更受到來自經濟和精神上的雙重壓抑,打工文學寫出了種種落差催生的他們面對城市時自我意識的覺醒和身份認同的焦慮。其次,打工文學顯示了一種超越苦難的可能,不糾結和沉溺於目下的灰色現實,能夠以一種樂觀、堅定的生活態度,超乎其上放眼希望和將來。很多作品寫出了支撐他們對抗都市的物慾洪流得以繼續前行的重要力量。這些對於人性深處的精微開掘,為打工文學注入了一種新的精神動力,提升了其文學境界。最後,寫作技巧上,打工作家大多表現出非常真切的體驗和情感,對人物、場景採取白描式的勾勒,體現了一種真正來源於底層生活的原生態和強烈的生命意識。其實,打工文學以其獨特的語境、鮮活的故事情節,體現着對時代的認知,對大眾的關懷,對社會的憂患,其價值實際上已超乎文學之上。

有必要重新界定新階段的打工文學,建構「後打工文學」理論體系

歷經40年,「打工文學」譜寫了深圳人的光榮與夢想,也部分地改寫了中國當代文學的版圖,成為文壇的一大亮點。于愛成指出,打工文學作為一種底層寫作,是世紀之交中國文壇出現的最引人矚目的景觀之一。新世紀的中國正處於急劇的社會文化的轉型時期。急劇的社會文化轉型,必然伴隨着階層的分化、利益的重組、價值的轉換、精神的裂變,這需要我們的文學對此做出客觀的反映和深刻的思考。打工文學的出現為反映和思考當下的社會文化變遷與人的心靈嬗變提供了契機和某種可能性。但是,進入新世紀以後,惡劣的文學生態給打工文學帶來的話語困境是十分嚴重的。打工文學話語的式微也是不爭的事實。如何突出重圍,走出困境,這不僅是打工文學作家,也應是評論界必須認真應對的重大問題。

在于愛成看來,進入2000年後,尤其是2005年後,隨着計劃生育政策實施後出生的一代人,主要是80後、85後出生的一代新生代打工者進入社會,進入勞動力市場,打工現象開始進入後打工時代。新生代打工階層的登堂入室,發出聲音,這是提出「後打工文學」的第一個理由。當今之時,政治經濟社會文化發展迄今出現了若干新的變化,打工人群、打工身份、打工者主體意識也已經不同於過去,所以非常有必要重新界定新階段的打工文學。「後打工文學」命名的提出,就是對後工業社會、資訊時代、後現代文化背景下打工文學的新變進行當下的反思。

于愛成表示,為了既不否定打工文學的合法性又不狹隘地畫地為牢,我們主張建構「後打工文學」理論體系。張偉明等打工文學代表作家也正為此進行着概念探討及創作轉型,但應者尚稀。近10年前出現過「勞動者文學」的官方背景的倡導及嘗試覆蓋,近3年來,又出現了「素人寫作」的新的命名。都顯示出這一文學現象和思潮的歷史感和現代性。當然,「打工文學」有其自身的邏輯性及歷史語法,部分地已進入當代文學史,從而也就不可能輕易被改轍改名,從而「後打工文學」反而是極具想像力的一個理論方向及批評策略。是「接着說」。

于愛成表示,「後打工文學」是在打工文學的基礎上融合後現代的文藝思想而形成的一種新的寫實主義,它有如下幾個主要特徵:

強調客觀真實地反映當下生活。為了達到客觀真實地反映當下生活,打工文學注重社會的當代本質真實,敢於揭露社會存在的種種當代問題。為了達到真實的文學效果,他們主張讓作者的思想與情感在直呈現實的情節描寫與人物塑造中真誠地流露出來,具有極強的社會責任感與使命感。

重視人與後現代社會語境的關係的描寫,塑造典型語境中的典型個性,以此作為概括和提煉生活的主要手段。作家在刻畫人物形象時,往往注意這個形象的整體生存語境,兼顧它的過去,預測它的未來。作品應避免單一性、線性的形象,而追求形象的鮮活生動性、多元性,每個人物形象都與他獨特的經歷和語境息息相關。作家對真實的追求,使他力圖在作品中表現出社會生活和人類心靈的全部複雜性、多維性和複合性,所以他的人物具有更強的時代生命力。

深刻地分析和展示文學形象的多重精神世界。人物形象是外部世界(物理領域)和內部世界(心理領域)的雙重組合。「後打工文學」的創造性和文學性不僅表現在反映社會生活的廣闊性、多元性上,而且表現在內部心靈世界的深刻性、震撼性上。

多樣性的文學表達。可以從寫什麼與怎麼寫、形式與內容、語言與敘事的範疇進行把握。寫什麼?除了仍要寫打工者、底層人物的人性和人生、狀態和靈魂,「後打工文學」可以另外加入一個維度:凋敝後、空心化、荒漠化的鄉土的維度,在城市與家鄉、在地與田園、天空與大地的互文、對照中,展開更廣闊的文學對話與思考。怎麼寫?文學發展到今天,打工文學顯然不能繼續停留在傳統現實主義一種,或者自然主義、現代主義的控訴與呼叫、吶喊與彷徨、批判與抗爭,不能停留在平面展示或照相現實,城市文學早已進入多遠、先鋒、前衛的文學性表達,時代變了,讀者變了,創作主體變了,媒體也變了,對「後打工文學」的形式和內容勢必提出新的要求,可以說,但凡一切行之有效的手法技法風格流派依然有效,中國古典的傳統、西方文學的傳統、中國新文學百年的現代傳統,都依然有效,值得繼續汲取營養,進行參照和創新,當前尤其需要倡導發揮文學以虛擊實的特性,發揮文學自由表達的特性,發揮文學以想像力超越現實困境的特性,把打工文學寫得更像文學,小說更像小說。這種全面性的文學性的提升,是「後打工文學」的應有之義。

採寫:南都記者 謝湘南