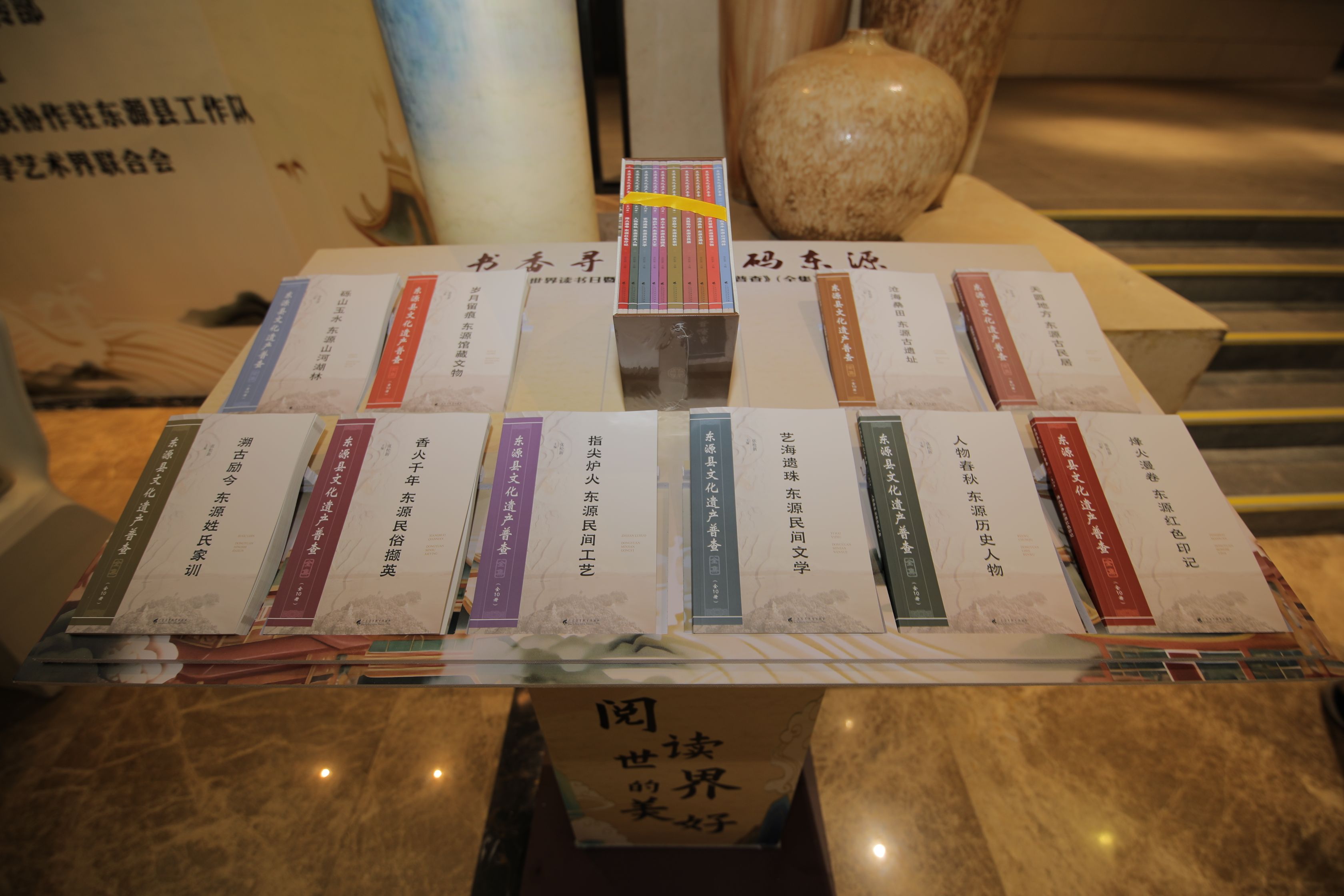

在第30個世界讀書日之際,4月23日上午,河源市東源縣舉行「書香尋脈·解碼東源」4·23世界讀書日暨《東源縣文化遺產普查》(全集)新書發布會,正式推出歷時兩年編纂的十卷本文化巨著。這部全景式記錄縣域文化遺產的「百科全書」,以系統性普查成果為嶺南文化傳承注入新動能,為縣域高質量發展提供文化支撐。

十卷本解碼千年文脈

據主辦方介紹,2022年7月,東源縣着手開展文化遺產普查工作,組建專班歷時兩年余完成「地毯式」田野調查和審編。全書以《烽火漫捲》《人物春秋》《天圓地方》等十卷分類,系統收錄東源民間工藝、古村古蹟、紅色印記、傳統民俗、山河湖林、館藏文物、姓氏家訓、民間文學、歷史人物等,並創新融合文字、影像等多元呈現方式,構建起涵蓋紅色文化、客家文化、生態文化的完整文化譜系。

「通過不懈努力,我們掌握了東源文化遺產的基本情況和存在現狀,為後續的保護、利用和傳承工作,提供了詳實可靠的依據。」東源縣有關領導致辭時表示,將以新書發布為契機,着力構建保護體系,推進文旅融合、文創產業,讓文化遺產「活」起來,文化資源「火」起來,文化價值「顯」起來。

專家共話東源文化事業 賦能高質量發展

與會專家認為,《東源縣文化遺產普查》(全集)的出版,不僅是一項文化工程的收官,更是一次與歷史和未來的對話。該書的系統性編纂,構建了東源歷史文化的「數字基因庫」,為東源挖掘文旅融合潛力、塑造城市品牌提供了更多依據,更為公眾特別是年輕一代築起「沒有圍牆的博物館」,不斷增強文化自信。

在圓桌論壇環節,與會專家學者各抒己見,就如何用好文化力量加快高質量發展,如何活化利用紅色文化資源,普查文化遺產的現實意義和發展建議等話題,為東源文化事業出謀劃策。

「文化是精神、創造、凝聚、傳承的力量,投資文化物有所值,文化能通過潤物細無聲的方式融入經濟,為鄉村振興鑄魂。」楊興鋒認為,要讓文化「存起來」「活起來」「升起來」,進一步賦能經濟發展。

農文旅融合是文化賦能經濟發展的最好載體。東源縣有良好的資源基礎,如國家級森林公園、濕地公園、特色農產品(康禾茶、板栗、湖鮮等),可發展觀光採摘、評選東源十大名菜等項目,提升知名度。

陳俊年認為,在文化成果上,東源展現出非凡魄力:在去年南國書香節推出全省首套縣級作協18本「東源作家叢書」;此次10卷《東源縣文化遺產普查》(全集)更是省內普查成果系統結集的範例,涵蓋200多個歷史人物、200多個村莊、200多件館藏文物。

「這套書收錄21個鄉鎮107個姓氏源流和家訓,客家山歌選段生動展現本土語言魅力,足見編纂者對百姓文化的珍視。」談及普查意義,陳俊年強調這套書不僅是「存史」的基礎性工程,更要「普心」——讓文化真正惠及百姓。

譚元亨指出,東源應抓住機遇,挖掘和申報故事類非遺項目,如深入梳理「送水觀音」的歷史背景,結合東深供水工程的生態意義等,豐富其故事內核,使其更具感染力與文化深度。此外,他建議藉助現代舞台藝術形式,將該傳說改編為舞台劇或兒童劇,在降低製作成本的同時,通過生動的藝術呈現讓文化遺產「活起來」。

張宇航建議:「農文旅發展一定要有一個『人無我有』的思維,比如《烽火漫捲》的阮嘯仙故居、《藝海遺珠》的客家童謠、《香火千年》的汶水塘捕魚、藍大將軍出巡節、《指尖爐火》的康禾茶製作技藝,210個古民居、200餘件館藏文物、黃氏河源龍化石遺址等等,都是東源縣的珍貴寶藏,要作為重要的項目加速發展。」

侯月祥提出,串聯紅色革命遺址、傳統文化景點、非遺項目與自然風光,打造主題旅遊線路;以特色產業為載體,融合革命事跡,形成「特色文化+紅色記憶」的鄉村振興示範點。

河源市委黨史研究室主任黃小青,市文聯黨組書記李冰,市文化廣電旅遊體育局副局長李遠飛,市文化廣電旅遊體育局四級調研員張敏娜,東源縣人大常委會主任張輝,縣政協主席黃武,縣領導張松新、吳麗琴出席活動。各界嘉賓共計100餘人參加活動。(記者 余麗齡 通訊員 郭雨歡 王嘉豪 圖/楊堅)

頂圖:活動現場