在傳統的24節氣中,穀雨應該是與稼穡農事結合得最為緊密了。僅僅是一個名詞,就讓人的五感生成豐富的聯想,春雨及時,萬物繁生,深受農業文化滋養的中國人,身心亦將感到莫名的喜悅。

《月令七十二候集解》中說:「三月中,自雨水後,土膏脈動,今又雨其谷於水也。蓋谷以此時播種,自上而下也。」我們的先民認為「雨生百穀」,順天應時,這個節氣最重要的物候之一,就是布穀鳥開始「布穀布穀」地唱歌了。

中國古代文化中還有這樣的記述,「昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭」,關於這段文字民間的解釋是,倉頡創造文字,功蓋天地,感動上蒼,以「天降穀子雨」作為回報,於是有了穀雨節氣,也有了老百姓的五穀豐登。現在有的地方還保留村民組織廟會紀念倉頡的習俗,帶着孩子祭拜倉頡,有祈盼孩子學業有成、前程遠大的寓意。

穀雨是二十四節氣中的第六個節氣,也是春季的最後一個節令。「清明斷雪,穀雨斷霜」,穀雨節氣的到來,意味着寒潮天氣,也就是我們常說的倒春寒基本結束,非常有利於農人判斷穀類作物的播種時機。

穀雨節氣的天氣諺語,大部分圍繞着有雨無雨進行的,如「穀雨陰沉沉,立夏雨淋淋」「穀雨若下雨,四十五日無干土」等等。更多的農諺則是關於農作物的,如「清明忙種麥,穀雨種大田」「穀雨天,忙種煙」「苞米下種穀雨天」等等。南方還有「穀雨前,好種棉」的諺語,有經驗的棉農們把穀雨前後看作是否播種棉花的重要參考。

「一候萍始生,二候鳴鳩拂其羽,三候戴勝降於桑。」這是我們的祖先總結出的穀雨的物候。意思是說,在這個節氣的第一個五天裡,隨着降雨量的逐漸增多,水中的浮萍開始生長出來;在第二個五天裡,布穀鳥抖動渾身的羽毛,「布穀,布穀」地放聲鳴叫起來,這叫聲與播谷諧音,好像提醒人們要及時播種,不誤農時;在第三個五天裡,戴勝這種鳥翩然而至,會在桑樹上棲息駐足。

千年前的中華大地上,山河朗潤,陽光明媚,鬱鬱蔥蔥的桑樹開枝散葉,鳥鳴聲聲,微風陣陣,多麼美好的田園風景啊。而滄桑的紋理,都全系在了「穀雨」這樣的文化模塊之中。

古人總結的這些物候現象,不光是反映了時令的特徵,還具有一定的徵兆意義。浮萍不能經霜,所以浮萍生意味着天氣已經轉暖,不用擔心再有寒潮來襲而影響播種。穀雨物候里的鳴鳩,從字面看應該是指斑鳩,但也有人認為是指布穀鳥。明朝張岱《夜航船》中說:「布穀即斑鳩」,他還引申說:「杜詩『布穀催春種』……農事方起,此鳥飛鳴於桑間,若雲谷可布種也。」

布穀鳥的名字很多,常見的有杜鵑、子規、杜宇等。大家熟知的最典型的民間傳說是,古蜀國有一位國王名曰望帝,死後化為子規,牽念他的子民,所以每到春天,就飛來提醒百姓「快快布穀,快快布穀」,由於催耕心切以至於嘴巴啼叫得流出鮮血,灑在地上染遍了山坡,綻放出火紅的杜鵑花。

關於這個傳說,古人留下很多詩句。李白有詩「楊花落盡子規啼,聞道龍標過五溪。我寄愁心與明月,隨君直到夜郎西」。我們熟悉的李商隱的「莊生曉夢迷蝴蝶,望帝春心托杜鵑」,秦觀的「可堪孤館閉春寒,杜鵑聲里斜陽暮」,文天祥的「從今別卻江南路,化作啼鵑帶血歸」,同一個傳說,卻能寄託時空各異的人生境遇,與詩化了的情思之美。

先民們觀察總結的物候象徵,是隨性而起的嗎?當然不是的。比如浮萍,就有中國人對人生的寄寓。「風生於地,起於青萍之末」,是對事物起始徵兆的一種感知。浮萍漂泊不定的命運,也常會使人感慨自己人生的輾轉艱辛。面對歲月飄搖,生靈塗炭,文天祥發出「山河破碎風飄絮,身世浮沉雨打萍」的哀嘆。詩人納蘭性德的「浮萍漂泊本無根,天涯遊子君莫問」更是讓人盪氣迴腸。

穀雨的花信是荼蘼,荼蘼是薔薇科的花木,枝梢茂密、花繁香濃,是春季最後盛放的花卉,當它開放的時候,就意味着春天的結束,所以有「荼蘼不爭春,寂寞開最晚」「開到荼蘼花事了」的詩句。穀雨前後也正是北方香椿上市的時節,古人稱為吃椿,民間有諺語:三月八,吃椿牙兒。因為這個時候的香椿鮮嫩可口,營養豐富,故有「雨前香椿嫩如絲」的說法。

在中國人的習慣里,穀雨節氣的養生也非常重要。這個時段隨着陽氣漸升,人的消化功能越發活躍,易於營養的吸收。

在南方,穀雨有摘茶的習俗。清明前出產的茶稱為「明前茶」,與之相對應的,雨前茶就是穀雨茶,是穀雨將至時節採制的春茶。雨前茶與明前茶同為一年中的茶之佳品。

春季溫度適中,雨量充沛,加之茶樹經過半年的休養生息,芽葉肥碩,色澤翠綠,富含多種維生素和氨基酸,使春茶味道鮮潤,香氣怡人。鄭板橋有詩:「幾枝新葉蕭蕭竹,數筆橫皴淡淡山。正好清明連穀雨,一杯香茗坐其間」。

我國古代的仁人志士,就是在這種經過藝術提純的可人風物之中,把物候與生平,在心頭仔細地品味,然後用他們畢生凝鍊的才華,表達給天地,把他們對生命對萬物的欣愉,精準地傳遞給了我們。

這就是中國人對傳統文化的滿滿的愛意。(作者 陳耀輝)

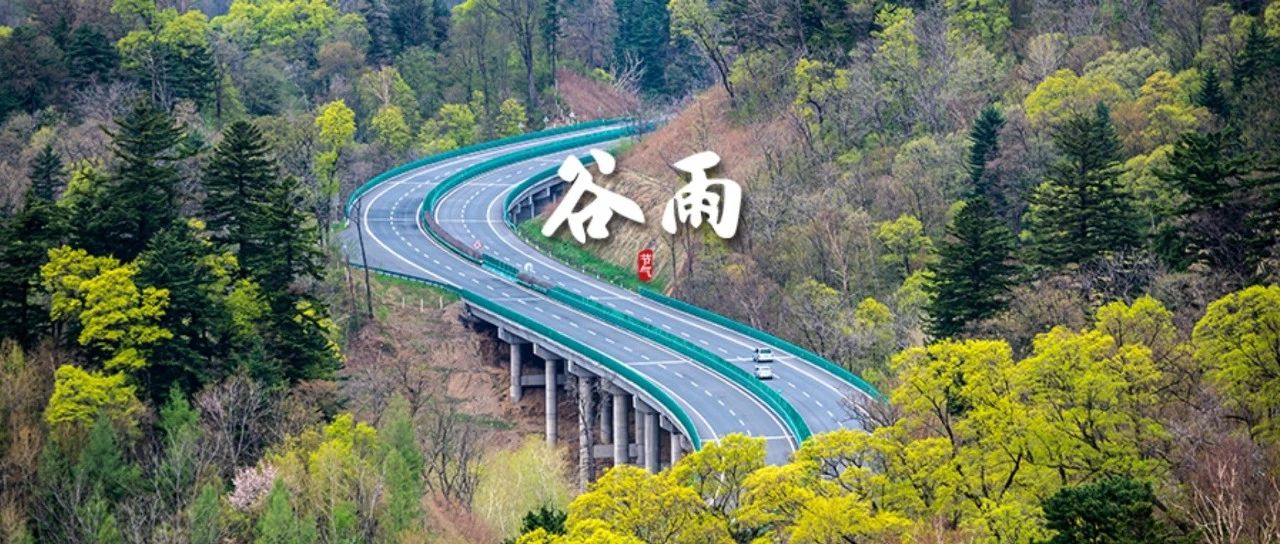

頂圖:李德福攝影作品