近年外賣平台興起,改變了現代人的飲食習慣。有否想過,古人是怎樣叫外賣的?香港故宮現正舉行「流動的盛宴——中國飲食文化」展覽,揭示了古代人的外賣「裝備」。展覽以「流動」這一創新角度,串聯中國飲食文化,展示逾110件文物,深入探索食物器具、飲食習慣和傳統風俗的演變,呈現中國歷史中千姿百態的飲食文化和生活面貌。 (記者、部分圖片:靜儀)

「跨越時間」展區設有多媒體互動裝置,觀眾可於虛擬餐桌上進行模擬點餐。

是次展覽由香港故宮與北京故宮合辦,匯聚兩館館藏,同時雲集大英博物館、舊金山亞洲藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館及香港藝術館等館藏文物。

故宮博物院副院長王躍工。

故宮博物院副院長王躍工接受本報記者訪問時表示,他印象中故宮博物院還未舉辦過有關中國飲食的專題展覽,「民以食為天,展覽主題容易引起觀眾共鳴。是次展出的文物之中,8件為國家一級文物,有玉器、唐三彩、書畫等,包含種類繁多,從不同角度詮釋飲食文化。」香港故宮文化博物館副館長(研究策展、藏品及節目)王伊悠對記者說,展覽共籌備了兩年多時間,「策展難點是展品大多為過去使用的器物,和今天的生活關聯性不大,館方花費不少時間發掘文物背後的故事,並融入科技等元素,以吸引觀眾。」

漢代「烤蟬爐」,說明了串燒的長久歷史。 (斯如攝)

人物紋橢圓杯,唐。

皇帝的「外賣盒」

甫入展廳,映入眼簾的是一個精緻的提盒。香港故宮文化博物館研究員兼策展人蔣得莊向記者介紹,這是清代的「松鶴紋圓提盒」:「紅木製的提盒布滿螺鈿塑造的花紋,枝條、藤蔓等圖案富美感,能看出工藝之精湛。」紫禁城內,日理萬機的皇帝並無固定的用餐地方,到用膳時間,御膳房須將餐具和飯菜送到皇帝身處之地,提盒就是承盛食物與餐具的「外賣盒」。明清時期,大眾旅遊興盛,這類提盒也常在春天郊遊野餐時用來盛裝酒菜,設計由數層屜盤組成,有時盤中帶格,方便放置不同食物,移動時不會混作一團。在展覽中,觀者能欣賞到多種類型提盒,如葫蘆形、方形、圓形。策展團隊也受此啟發,以「移動」作為展覽主題,並分為「跨越生死」、「跨越文化」、「跨越山水」展區,以探討飲食器具在精神、文化與空間上的移動性。如「跨越生死」展示了陪葬物品「生器」,這些墓葬出土的飲食器物反映了當時人對飲食文化的重視。展覽呈現的西漢中晚期穀倉、水井、豬舍、屋倉、磨等鉛釉陶明器,代表陵墓主人對死後依然能夠富足生活的祈求。另一展品、漢代的陪葬品「烤蟬爐」,以低溫鉛釉燒製,爐上放置兩排蟬,反映當時民間有吃蟬的習俗。

清代「松鶴紋圓提盒」,是古人的「外賣盒」。

錦紋葫蘆式提盒,清代。

展覽展示了多件「生器」,如漢代的豬圈、雞籠。

與香港文化息息相關

香港融匯多元的飲食文化,例如遊客會專程到避風塘體驗在船上享用艇仔粉。蔣得莊表示古時也有類似的旅遊概念:「明清時期交通發達,江南地區水網密布,遊船宴飲風氣興盛。這件由象牙製成的『船』在船尾有多層提食盒,船上有人從水中撈起河鮮、有人扇着茶爐煮茶等,反映當時遊船的樂趣。」展品雖小,卻生動地刻畫了水上遊憩飲食的場景,仔細觀察還有人正查看簍中的螃蟹,做工精細。

八寶雲蝠紋香舫,清代,剔紅漆器。讓人聯想到現代海鮮畫舫。

象牙製「船」,清(十八至十九世紀)。

廣東話以「金叵羅」形容受寵愛的孩子,蔣得莊說唐詩宋詞也常出現這一詞。 如李白的《對酒》詩中,「蒲萄酒,金叵羅,吳姬十五細馬馱。 」提及以酒具 金叵羅飲用葡萄酒,「叵羅」指口敞底淺的飲酒器。有學者認為「叵羅」與起源於薩珊王朝(現今伊朗一帶),與多曲長杯屬同一器物,用於貴族宴會的儀 式。是次展覽沒有展示「金叵羅」,卻呈現銀製以及玉製多曲長杯,玉製多曲長杯還增加了單耳上,並有孔可穿繩,以便隨身攜帶,可以想像古人有多喜愛 飲酒。

多曲長杯(青玉),唐。

互動展品深入介紹器具變化

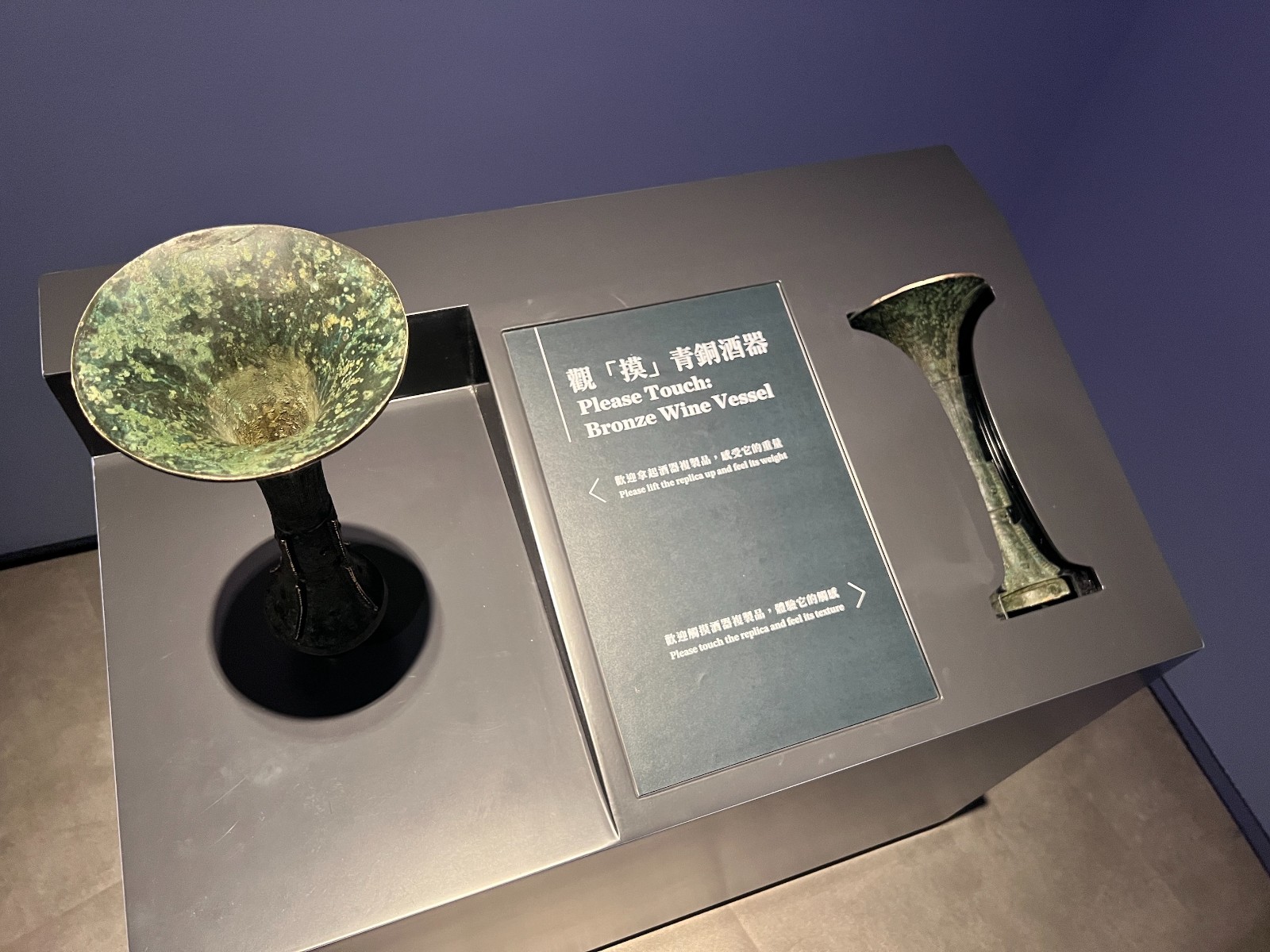

嗜酒之人,可一覽酒具的變化。爵與斝用於盛放或加熱酒水,壺與卣則是較大的盛酒器,多有蓋、斂口,與舀酒的長柄青銅勺或斗配套使用,如展品「魯侯爵」及「蟬紋斗」。後來,中國與中亞、西亞交匯融合,胡風食材、飲食器具等經絲綢之路進入中原,改變了中原的飲食文化。「執壺傳入中國,改變中原舊有以勺或斗斟酌的盛酒習慣,逐漸改成以傾注的方式倒酒。」展覽同時提供青銅酒器的複製品供觀者觸摸,感受沉重酒器的重量感。在最後的「跨越時間」展區設有多媒體互動裝置,結合古今場景和器物,觀眾可於虛擬餐桌上模擬點餐,藉觀賞不同菜式的烹調過程,回顧食器的前世今生和使用方法,展現當代食器與傳統飲食文化之間的傳承與創新關係。

展覽展示多種執壺。(斯如攝)

蟬紋斗,商。(Ruth攝)

可觸摸的青銅酒器複製品,記者親手提起過,比現今的酒杯重得多。

展覽資訊

日期:即日起至6月18日

時間:星期一、三、四、日上午10時至下午6時;星期五、六及公眾假期上午10時至晚上8時;星期二(公眾假期除外)休館

地點:香港故宮文化博物館展廳8