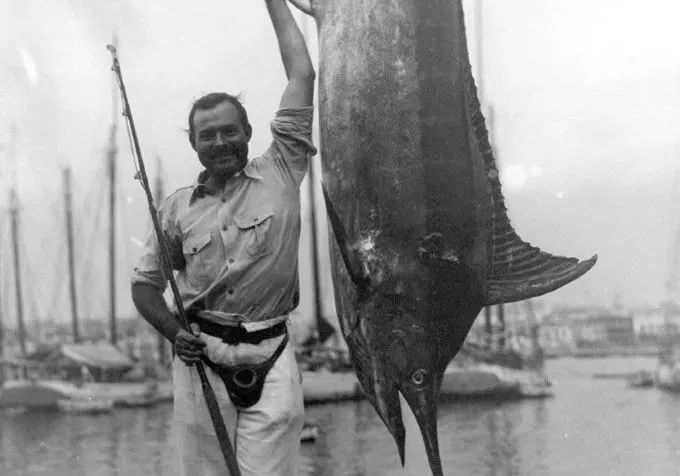

1899年7月21日,欧内斯特·米勒尔·海明威出生。随後的62年裏,人们陆续认识了穿白色泡泡袖纱裙的「小女孩」,报社青年才俊,留下浑身伤病的战地记者,「迷惘的一代」代言人,多情浪子,精神病人,用一把手枪抵住太阳穴的自决作家……至此,一代文豪不是硬汉、不只是硬汉的複杂「人设」,仍为读者孜孜不倦地破译着。

作家杨照曾在《对决人生:解读海明威》一书中说,现代小说裏的主角,常常都是作者自己的化身,至少是和他很像的人。在这个意义上,活在我们想象之中的海明威,大概尤其有一缕灵魂与《老人与海》主角圣地亚哥相同——孤独,强悍,不服输,葆有一种奇迹般的单纯。

这个日子,我们分享杨照书中关於《老人与海》的部分,借此缅怀它的作者,也为这部经典读本填补一些新的注解,因其不仅是文学考据,还隐隐地叠覆着每个人的生命轨迹。「你希望遇到生命中的大马林鱼,宁可让那大马林鱼摧毁你,然而近乎宿命的是,最後在身边打败你的,却总是鲨鱼。每个人都有他生命中的鲨鱼。」

01 《老人与海》,孤独而不枯燥

我们大概再也找不到一部经典小说中,动用的角色比《老人与海》更精简的了。四万多字的小说,基本上就只有「老人」。开头时,还有一个小男孩;结尾时,这个小男孩又出现了一下;其他篇幅裏,都只有这个独处的老人。小说中绝大部分的内谷,是这个孤单老人的内心独白,他没有别的说话对象,只能对自己说话。

在海明威的认知中,最核心的表徵就是孤独。 这呼应了现代主义的内向化潮流,用小说来深挖个人意识与感受的发展。不过和一般现代主义小说很不一样的是,海明威没有把这样孤单的小说,写得那么艰涩、难读。海明威写了一部孤独的小说,但这孤独的小说一点都不枯燥。

小说描述了两天两夜的事情,绝大部分时间,都只有老人自己一个,没有别人。这样的条件,怎么能写得不枯燥、不艰涩?海明威的写法,是将老人投掷进一个场域、一个情境中,场域是标题裏的另一半——海,情境则是海明威最熟悉,也最感兴趣的——对决。

小说之所以不枯燥,是因为老人圣地亚哥虽然独在船上,却随时都处於对决的情况下。上了钩,却在海洋中坚持拉着圣地亚哥小船前进的那尾大马林鱼,当然是他的主要对手,但不只如此,有时海洋也会成为他对决的对象,还有他自己,他老去了的身体,他那双鲜血淋漓的手,都在不同时刻成为考验他、等待他去克服的力量。

02 大鱼是有可能、有机会叫人丧命的

一和那尾大马林鱼接触,圣地亚哥立刻就知道他遇上一个远比他强悍的对手。一个老人遇见比他强悍的对手,圣地亚哥有着两种截然不同,甚至相反、衝突、矛盾的反应。一种是他看过、经历过那么多了,他知道这是怎么回事,他曾经赢过,他自认知道要怎么赢,他当然不服输。但他已经不是年轻人了,不服输的情绪不足以帮他激发出更大的力量,他必须面对随时可能失败的事实。

虽然他看过、打过那么多鱼,但这次真的遇见了生平最强的对手。他自己一个人,驾着大约八英尺长的小船,然而他的钓线钩着的,却是一尾长达十八英尺、比小船长上一倍的大马林鱼。开始时,他不知道这鱼有多大,鱼一吞了饵就在海裏往前游,没有浮上来。圣地亚哥放了线,却没有办法收回来,只能勉强拉住线,让鱼通过钓线把他连人带船往前拉。

他僵在那裏,坚忍地扛着线,不知道鱼要把他拖到哪裏去,也不知道要怎样应付这条鱼。小说就是记录这样的非常情况。 海明威没有办法写「日常生活」,无法从「日常性」上去写小说。并不是说日常生活中没有事件发生,总有人吵架,有人贪污幾十亿,还会有车子从山路上掉下去。关键在於那种一般看待世界的「日常态度」,没有进入特殊、绷紧的情绪脉络裏,人看待戏剧性事件也只能有平庸的反应与感受。

将圣地亚哥绷紧的,不是死亡,他从头到尾没有想到死亡,死亡对他不重要了,但面对一个可 怕得可敬的敌人, 一定不能输的坚持再重要不过。 他清楚自己是个老人了,所以更是不能输。 或者该说,正因为他自觉老了,所以和大马林鱼搏斗,就多了一层既真实又隐喻的意义—— 战胜大鱼,等於不向老化投降。 他非赢不可,他不能被大鱼及大鱼所代表的时光的侵蚀给打败。 在那两天两夜中,圣地亚哥单纯地为了这个念头、这件事活着。

他可以放弃自己的生命,不能放弃和大鱼的这份对决关係。精疲力竭又缺乏睡眠的状态下,他说出「我不在乎谁杀了谁」的话。这不是无意义的呓语,而是显示了就连在潜意识的底层,他都坚持要继续下去,他和鱼完全联结在一起,没有了他主观放掉鱼线、鱼钩的可能性,反正就是如此紧紧锁在对决关係中,直到终点。至於等在终点的,是他杀了鱼,或鱼杀了他,都不重要了。

从这裏又浮现出不同的胜负概念。他想要在对决中赢,不是吗?若是被鱼杀了,那岂不就输了?不,这不是圣地亚哥式的输赢,如果就是被鱼杀了,他是输得起的,他不能接受放弃退出,为了保有自己的生命而选择退出这场对决,那才是他——也是海明威——拒绝接受的失败。

换个方式说:这场对决刚开始时,存在於自我与他者之间,但後来这组关係逐渐淡化,对决看起来愈来愈像是和自己的意志之间的拉锯。原来的输赢在於以自我意志压倒对方,屈服那大鱼的意志,把大鱼从海裏拉到船上来。然後,随着时间的推移,这场对决愈来愈凶险,不再单纯是能不能把鱼钓上来的问题。船被大鱼愈拉愈远,圣地亚哥没有食物、没有水,很可能无法顺利返航。也就是说,真的,大鱼是有可能、有机会叫圣地亚哥丧命的。

从这个时候起,对决悄悄地改变了。圣地亚哥没有害怕死去,他发现自己在意这场对决,在意这条鱼,在意不从这个奇特的战场上撤退,更甚於在意生死。他变成了在跟自己的意志对决,要证明自己是经得起如此考验的,证明「I deserve this fish」,我配得上这尾了不起的大鱼。进入这个层次,大鱼就不再只是他要压倒的「他者」了,他和那鱼,那原来的对手之间,有了特别的关係,甚至有了特殊的感情。

03 鲨鱼,代表了英雄必须回返的平庸世界

《老人与海》小说开头,圣地亚哥独目一人过活,他身边没任何亲人,唯一接近他的,是一个跟他没有血缘关係的小男孩,而且小男孩的父母显然不希望小男孩和圣地亚哥走太近。

大马林鱼是他在世界上唯一的亲人。 所以圣地亚哥累到头脑不清楚时说出的带着深刻真理的话,是他看着太阳,对自己说:「还好,我们不需要去杀太阳,不然这多么困难啊!」——要是对决的对象是太阳或月亮,那的确很麻烦,不只是对手那么强,那么难克服,更重要的,你赢了,这个世界就没有了可贵的太阳或月亮,多么悲哀、多么可怕!

他接着说:「还好,我们只是活在海上去杀我们的兄弟而已,没有被要求做更困难的事。」多伤怀的感慨啊!他和大马林鱼的对决,给了生命意义,安慰了原本空洞、孤独的存在,但对决的结果,却是另一种孤独的来源。

《老人与海》书中插画作者:斯拉瓦·舒尔茨(Slava Schultz)

他活在一组两难裏。如果发了慈悲心,或出於害怕而改变心意,放弃了,「算了算了算了,我们不要继续互相残杀了,你就走吧!」,那么,他和这条鱼之间失去了联结,那了不起的大马林鱼就只是大海裏面的另外一条鱼而已,圣地亚哥也被还原为不过就是海上的另外一个渔夫,於是那大鱼不会再给他任何安慰。要维持他和大鱼之间的命运相连的关係,他就只能坚持拉着钓线,坚持把线收回来,留在对决裏,把鱼杀了,或被鱼害死。这是多么奇妙,又充满多少层矛盾的情感啊!

圣地亚哥是因为对抗而和大马林鱼有了亲近的关係,与大自然搏斗的过程中,对抗,尤其是够格的、足以撼动你灵魂的艰难对抗,会将你的对手转化为你的同伴,在这样特殊的对手-友伴关係中,愈是强悍的对手,在你的心中就愈高贵。如果没有进入到这种对抗中,就体会不到这种高贵。

海明威喜欢拳击,喜欢棒球,喜欢斗牛,都是对决的。在拳击场上,若你是个拳手,你最尊敬的、最终这一辈子不会忘掉的对手,不是你轻易打败的,也不是狠狠修理过你的,而是和你缠斗十五回合,打到两人眼睛都肿起来,几乎看不到对方在哪裏,步伐也都踉跄蹒跚,还要打的对手。一下子把你打得稀裏哗啦的,你会恨他;一下子就被你打得稀裏哗啦的,你会轻视他;然而另外有一种对手,打到後来,你会弄不太清楚心裏究竟比较希望自己赢还是希望他赢,打到谁赢谁输都无所谓了。

对於像圣地亚哥这样的老人, 他所面对的大马林鱼,是英雄规模的挑战。 作为读者,我们随着他进入对抗、挑战,因而我们预期,小说应该会在对抗、挑 战有了胜负就结束了。 我们多么希望小说写到圣地亚哥既胜利又哀伤地逮到大马林鱼就结束了! 是的,基本上骨子裏我们都是懦夫,我们都期待着艰难挑战之後,是胜利,是快乐,是鬆一口气。 基本上骨子裏,我们都带着被张爱玲嘲笑的特质: 读小说总期待会有大团圆的结局。

我年轻时,第二次读《老人与海》,读到大马林鱼终於屈服了,血染红了海面,突然就失去了继续读下去的衝动。因为我知道接下来要发生什么事,就没有办法以原来的热忱继续读小说。我脑中无可避免想着:就结束在这裏不好吗?现在我明白这种抗拒、迟疑的感觉从哪裏来了——因为圣地亚哥和大马林鱼的搏斗结束了,外在现实就回来了。

用寓言的眼光来读《老人与海》,那么鲨鱼显然就代表了英雄必须回返的平庸世界,那个不理会高贵精神、贪婪且残酷的外在世界。 鲨鱼不会理会、更不能理解圣地亚哥用什么方式才赢过了了不起的大马林鱼,它们追着血腥味蜂拥过来,死皮赖脸地咬走它们要的。

04 为了爱我们可以做什么事,不可以做什么?

现代主义小说和传统小说最大的不同,在於其内次性,探索人的内在,而不再是记录外在的戏剧性事件,现代小说充满了反思,挖进去碰触人的精神本源。现代小说的叙述逻辑,因而是垂直的,寻求深度,而非广度。

要这样挖掘,因而现代小说裏的主角,常常都是作者自己的化身,至少是和他很像的人。常常是和世界若即若离,适应不良,爱读书、爱东想西想、爱在脑袋裏自言自语的人,比较适合作为小说的主角,接受这样的反思挖掘。

海明威了不起的地方是,在《老人与海》中,他敢於选择一个很单纯、没念什么书,也就不会去引用尼采,不会听巴赫的音乐,也不会带着托马斯·曼的《魔山》上船出海的人,来当小说的主角。不过,海明威没打算把圣地亚哥写成一个简单、平凡的人。选择圣地亚哥这个老人,就是要让读者明了:在一个伟大的对决情境下,即使是像圣地亚哥这样单纯的人,都会被刺激出素樸却深刻的自我人生哲学。正因为素樸,所以格外感人。海明威没有把圣地亚哥写成一个引经据典的哲学家,但他素樸的人生反态,并不比引经据典来得浅薄。

俄罗斯动画短片《老人与海》中的圣地亚哥与马洛林

我们可以为了圣地亚哥的人生哲学,好好将《老人与海》重读一遍。认真专注地读,你会发现他的脑袋真简单,又真不简单。简单,因为他想的、他自言自语说的、他对着海裏那尾了不起的大鱼说的话,完全符合一个老渔夫的身份。不简单,因为这些看似简单的东西,我们读进去了,就不会忘掉。

例如圣地亚哥反覆思考他和大鱼之间的关係。其中有一段,在缺乏睡眠造成的恍惚状态中,他对着钓线另一端的大鱼开始讨论起「罪」的问题。「我杀了你,对吗?」这样的问题,联繫到他的罪恶感,但那不是保护动物、珍惜生命那样普遍的罪恶感,而是出现在那种情境下、呼应那种情境的疑惑,因而比普遍的罪恶感更加深刻。

他问的是:在对决关係中,我如此爱这条鱼,尊重这条鱼,但我还是不得不杀了它,这是对决的宿命。那么我有罪吗?因为我尊重它,所以杀它无罪;还是因为我尊重它,所以杀它就更加罪孽深重?你们会如何回答?诚实地说,这是一个不管我读多少次《老人与海》,都回答不了问题,也是不管我第幾次重读《老人与海》,都必然深深感动的问题。

只有老渔人才会问这样的问题,从这个问题延展出去,碰触到了人类情感最根本,也最柔软的部分。

为了爱我们可以做什么事,不可以做什么?有了爱,什么是可以因而被原谅的?经常我们为了爱,或以爱为名,所做的事情却是可怕的。 从父母和子女的关係,到情人、夫妻的关係,其实不都是环绕着这样的问题上演的悲喜剧吗?只是平常我们不太会直接思考,更少直接去回答这样的问题,因为太难思考,太难回答了。

圣地亚哥无法不思考、不回答。因为他处在如此特殊的情境中,他知道自己多么尊敬这条大鱼,他也知道大角在这个世界上和他最亲近,但是这份尊重、这份亲近却又逼着他不能放弃,不能不斗到底,证明自己是配得上这条大鱼的。

05 虚构、小说,让我们把人生看得比别人清楚很多

在海上经过了这一切,圣地亚哥更确认了,他生命中最重要的价值在於:他可以被摧毁,但不能被打败。这又是从艰难、痛苦的处境中,勇敢地领会出来的。

小说中,圣地亚哥先是在和大马林鱼的对决中感受到了:如果了不起的鱼杀了我,那也没关係,我被摧毁了却没被打败。接着,换了不同方向,他又在和鲨鱼的纠缠中,碰触了这个对比。他不能接受鲨鱼的袭击,因为那不是光明正大的对决,就算战到手无寸铁,他都不愿退却。

圣地亚哥是个有骨气、不服输的老人,我们如何看出骨气,被他不服输的精神折服?因为他输了,输得很惨。这既是海明威的一则寓言,也是海明威的自况。这个世界如此,有骨气的人,最终都会输在不值得输的力量之下。有骨气的人宁可在拳击场上被打倒、打垮,都胜过在现实生活中被欺负、被暗算。但愈是这样期待的人,偏偏就愈是容易被欺负、被暗算。换句话说,有骨气的人会有骨气,正因为这世界不是拳击场;他的骨气之所以会感动我们,也因为这个世界不是拳击场,我们知道这个世界不是那样光明磊落的,我们讶异他竟然将拳击场上的态度带下擂台来。

你希望遇到生命中的大马林鱼,宁可让那大马林鱼摧毁你,然而近乎宿命的是,最後在你身边打败你的,却总是鲨鱼。每个人都有他生命中的鲨鱼。最悲惨的当然是,你好不容易刚完成了生命中的重要对决,得到了惨烈的胜利,还来不及真正享受胜利的感觉,鲨鱼就来了。於是一个念头必定浮上来:我还宁可被了不起的对手打倒,从此不起,那样我就不必面对这些鲨鱼了。

圣地亚哥遭遇了空前、想必也是绝後的强悍对手,他都没有输。但是他也没有赢,他赢不了,因为会有鲨鱼追有血腥味道尾随而来。人要如何面对这么痛苦的宿命不服输,却又明知自己非输不可?

海明威在《老人与海》裏提供了一个或许他自己都不是很有把握,但很可爱的答案,向时给了我们一个这个业界上为什么会有虚构、会有小说的根本理由。正因为人生不服输却又非输不可,所以不时我们会需要虚构,以虚构来哄哄自己,让自己舒服些、好过些。

虚构、小说让我们可以不用把人生看得那么清楚,另一方面又让我们把人生看得比别人清楚很多。 应该这样说, 看清楚了生命中的某些必然,知道其中注定会有很大的波折,也就懂得去寻求应对的准备方法。

读过那么多小说的人,真正遇到了种种波折时,当然比较不会那么惊慌失措,不会搞不清楚这到底是怎么回事。海明威在这裏显现了他的幽默感,教你用这种方式透视生命,看见在生命中承受诸多痛苦、比我们痛苦得多的人,用一点虚构的小把戏,让自己活得舒服些。

这不只是圣地亚哥和小男孩的小把戏,也是海明威自已应对生命的小把戏,甚至是他写小说、成为小说家的一项理由,甚至也是大部分小说家之所以写小说的主要理由。海明威目己的生命经历了许多波折,於是这部小说的关键部分,必然反映了作者自己的生命感触,他借此来自我安慰与自我解嘲。

小说写的是一场大对决,对决中圣地亚哥克服了一切,包括克服了自己对大马林鱼的尊敬,获得了胜利。可是他的胜利,同时也是他的诅咒。原来人享受胜利成果,也是有其限度的。 大马林鱼太大了,没办法拉到小船上来,只能绑在船旁边,於是返航的过程中,就招惹了鲨鱼不断的掠夺。 鲨鱼狡猾、偷偷摸摸,不给圣地亚哥正面对决的机会,一点一点把大马林鱼咬走、吃掉了。 这是海明威自我安慰、自我解嘲的人生经验与人生观。

其实对决,够格的生命情况,在在只佔百分之一的时间,剩下的百分之九十九,人不是处於荒芜的等待,就是陷入琐碎的挫折、消耗中。关键在於:那你怎么看待这百分之一的光彩高贵时光? 是认为百分之一的意义足可以超过百分之九十九,还是认为在百分之九十九的对照下,百分一如此稀微黯淡,近乎无意义?

06 海明威一生赢过不少对决,但无法一直活在对决裏

《老人与海》一直在希望与绝望中徘徊、摆荡。百分之九十九和百分之一坐在跷跷板的两端,上上下下。

八十四天捕不到鱼,近乎绝望。出海却钓上了大马林鱼,摆回希望的一端。和大马林鱼僵持两天两夜,看起来是赢不了了,又摆向绝望那边。好不容易熬到大鱼开始绕圈圈浮游上来,又换希望佔上风。最大的转折发生在对决有了明确的结果,然而浑身伤痛的老渔人,却得不到安心、休息,必须持续对付没有任何机会战胜的鲨鱼们时。

对抗鲨鱼时,老人失去了鱼叉,失去了小刀,其去了一支船桨,没有了任何可以阻挡鲨的工具。彻底的绝望。不,在这种状况下,他有过一个念头,想要把了不起的大马林鱼长长的剑喙摘下来,绑在另一支船桨上来对付鲨鱼。如此大马林鱼就真的成为他的伙伴了。这是个无法实现的想法,然而这个想法可以让圣地亚哥,也让我们,在那彻底的绝望中得到一些温暖。

还有,小说并不是只写到圣地亚哥凌晨回到渔港时结束的。一场大对决的胜利,无法帮他带来一毛钱,大马林鱼的鱼骨很快又会被浪涛捲回大海,留不下任何痕迹,但是毕竟还是有人在老人昏睡时,拿着尺去丈量了那条长骨,量出来有十八英尺那么长。他们知道,因为他们能够想象,圣地亚哥在海上完成了如何不可思议的奇迹,一个人钓到那么大一条鱼。这又是在彻底绝望中的一点安慰。

海明威的一生,赢过不少对决,但他也无法一直活在对决裏,他的生命,更多的时间毕竟还是只能被鲨鱼们包围。 他最後开枪打碎了自己的脑袋而死去,人们都认为他是自杀的。他的身体与他的精神都出了严重的状况,严重到会让人不想活下去。然而他的第四任太太,当时陪在他身边的玛丽·海明威却始终无论如何不接受他是自杀的。玛丽坚持说,那是擦枪时走火的意外事件。

我们不应该单纯地认为玛丽只是个人情感上无法接受海明威死了,更难接受海明威会选择主动地永久离开她。读海明威的作品,尤其是读《老人与海》,我们应该会有些片刻,愿意考虑站在玛丽那边,考虑接受她的说法。海明威真的会那么绝望,绝望到找不出一点点温暖与安慰,必须诉诸极端手段,终结自己的生命吗?他是个小说家,他是个懂得如何用虚构让生命更值得活的小说家啊!

本文节选自

《对决人生:解读海明威》

作者: 杨照

出版社: 广西师範大学出版社

出品方:新民说

出版年: 2019-12