「故宮館藏×香港非遺」香港延展將展至本周日(27日),公眾可免費參加。展覽開放時間為上午11時至下午9時,並在多個時段設有公眾導賞團。

策展人周婉美表示,市民觀展時可先觀賞畫作,審視畫作描述。她選了8至10幅橫跨宋朝、元朝、明朝的畫作,每幅高逾2米,題材涵蓋竹、花草、山勢,建議國畫愛好者可以細看,其後再觀察香港非遺資深導師如何重新詮釋中國畫的意境、韻味與文化。她提到,受限於現場空間,有2幅2.6米的畫作未能展出,坦言香港缺乏高樓底和大設計展覽空間,希望更多機構與商場或商業用地思考如何支持大型展覽。

「故宮館藏×香港非遺」香港延展策展人周婉美。記者 馮瀚文 攝

周婉美指出,香港有數百個非遺,內地更有上千個非遺,雙方均面臨如何承傳及如何與年輕人建立聯繫的挑戰。未來她將與更多非遺資深導師合作,幫助內地非遺故事推向國際或帶回香港,並希望建立完整存檔。假如場地允許,她希望詳述展品背後的傳承脈絡、歷史故事與式微原因,讓外國觀眾看多點故事,將來有書、網頁和文獻庫,讓有興趣人士可再深入了解。今次展覽主要注重設計和現代應用,未來展覽可再專注探討長衫物料。

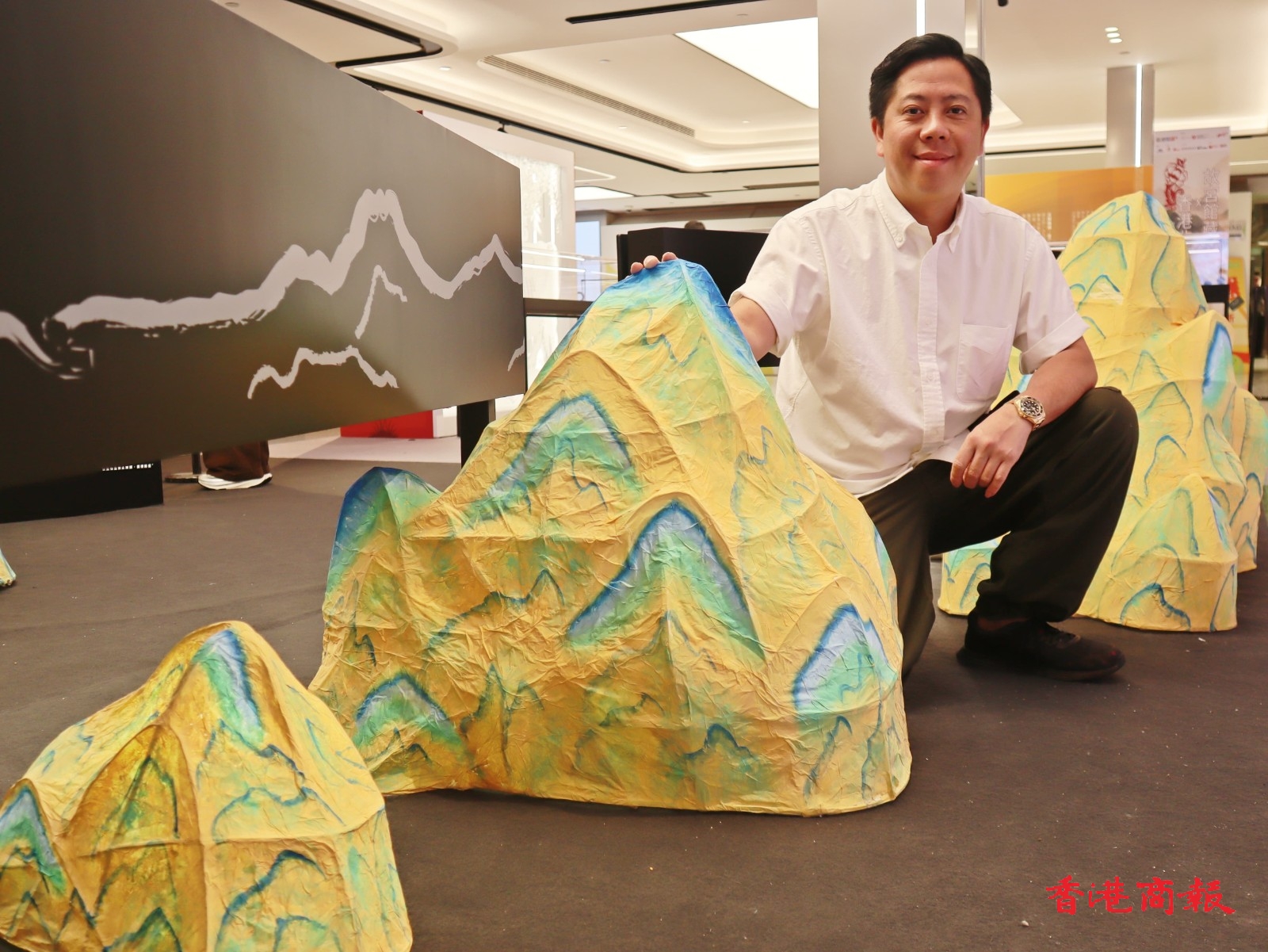

周婉美提到,她對《千里江山圖》特別有感觸,邀請到香港雄獅樓美術紮作創辦人許嘉雄以此為靈感創作。許嘉雄稱,今次紥了山水形態的石頭,希望呈現《千里江山圖》的立體樣貌,讓紥作盡量與畫作一樣,由構思至製作完成耗時不到3個月。

香港非物質文化遺產傳統手工藝——傳統紮作(許嘉雄製作),創作靈感來自北宋畫家王希孟唯一傳世畫作《千里江山圖》。記者 馮瀚文 攝

客家花帶編織技藝資深導師劉海慧指,她最喜歡的作品是根據《瀟湘奇觀圖》製作的客家花帶,花了兩晚通宵、共一個星期時間織成,要按照畫作圖案,當中有高有低,不可以遵從既定圖案。至於按照《快雪時情圖》織成的客家花帶,難以表達畫作中的茅屋細節,已嘗試表達當中意象,並把畫中的夕陽繡上花帶,表達日落時分的感覺。

劉海慧透露,已獲得社創基金支持,組織一間公司教導單親媽媽織花帶,希望創立花帶品牌,製作生活化的文創產品,秉承客家婦女在生活上使用花帶,充滿自己獨特風格,如把產品可變成生活用品,便能成功推廣花帶文化,其師傅都希望花帶不會失傳,把它產物化,自己希望能做到,希望公眾能看到、認識得到。

圖為香港非物質文化遺產傳統手工藝——香港中式長衫(香港理工大學時裝及紡織學院姜綬祥教授與吳國禧博士團隊製作)。記者 馮瀚文 攝

香港時裝設計師及長衫非遺傳承培訓計劃學員劉曉樂稱,今次製作了絲質的男裝長衫,採用了金屬色,好像舊了的畫布,並希望於美學上能否有新突破或改變,令更多人覺得男裝長衫有很多方面可以發掘。他提到長衫上面的釘珠好像利用毛筆繪畫筆觸,這一點點就像山上面的樹或樹上面的果實,整體效果會較抽象,讓人們有更多空間想像,以藝術角度觀賞長衫。製作這件男裝長衫花費兩個星期時間,最困難是說服人們男裝長衫可有一定改變,要尊重技藝同時要思考突破位,是很有趣。劉曉樂認為人們要放下對傳統服飾的偏見,希望年輕人觀賞時會有新啟發或突破,明白到當中有很多變奏,更多年輕人對長衫有興趣。

香港時裝設計師及長衫非遺傳承培訓計劃學員楊曉琦(右),香港時裝設計師及長衫非遺傳承培訓計劃學員劉曉樂(左)合照。記者 馮瀚文 攝

香港時裝設計師及長衫非遺傳承培訓計劃學員楊曉琦介紹,作品利用「大裁」裁縫方法,加上一字鈕,還有使用數碼提花織造技術,並融合清綠山水圖。她提到很榮幸能製作長衫,讓更多公眾了解到更多長衫知識,推廣長衫文化。楊曉琦提到要利用創新技術、配飾上融合現代元素,才可真正吸引年輕人,否則使用傳統布料他們可能覺得很古板、不接受,故要配合現代元素如潑墨形式,來吸引年輕人。(記者唐信恒)

人類非物質文化遺產——中國剪紙(李雲俠製作)。記者 馮瀚文 攝

頂圖:北宋畫家王希孟唯一傳世畫作《千里江山圖》以影片形式展示。記者 馮瀚文 攝